「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因物質 腸内細菌がもつ酵素が治療ターゲットに ヒト臨床研究で明らかに

2019.04.25

腸内細菌が産生に関わる「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因物質のひとつであることを明らかにしたと、東北大学と岡山大学の研究チームが発表した。

腸内細菌がもつ、「フェニル硫酸」の産生に重要な役割を果たす酵素であるチロシン・フェノールリアーゼが、糖尿病性腎臓病の新たな治療法開発のターゲットとなることを明らかにした。

腸内細菌がもつ、「フェニル硫酸」の産生に重要な役割を果たす酵素であるチロシン・フェノールリアーゼが、糖尿病性腎臓病の新たな治療法開発のターゲットとなることを明らかにした。

「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因因子

東北大学と岡山大学の研究チームは、「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因因子であることを明らかにした。研究では、動物実験および臨床研究での検証により、ヒトにはない腸内細菌の酵素をターゲットとした安全な糖尿病性腎臓病の治療の可能性を明らかにした。 研究は、東北大学大学院医学系研究科および同大学院医工学研究科病態液性制御学分野の阿部高明教授、同大学院薬学研究科の富岡佳久教授、同東北メディカル・メガバンク機構の寳澤篤教授、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の和田淳教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Nature Communications」電子版に掲載された。 糖尿病性腎臓病は糖尿病患者の30%が発症し、末期腎不全に進行すると透析治療の導入が必要となる疾患。糖尿病性腎臓病の早期治療を行い透析導入を予防することが極めて重要だ。 血清クレアチン値から求められる推定糸球体濾過量や尿中アルブミンといった既存のマーカーでは、どの患者が糖尿病性腎臓病を発症するリスクが高いかを予測するのは難しく、また末期腎不全への進行を防ぐ有効な治療法も確立されていないのが現状だ。糖尿病性腎臓病のラットでは「フェニル硫酸」が低下

そこで研究チームは、ヒトの腎臓毒素排泄を模した遺伝子改変ラット(SLCO4C1ラット)を用いて、糖尿病性腎臓病の発症時に蓄積し、その排泄を促すことで病気の進行が抑えられる代謝物を網羅的に探索した。 SLCO4C1は有機アニオントランスポーターのひとつでヒトの腎臓に特異的に発現しており、さまざまな老廃物を尿中に排泄する役割をもっている。ヒトにしかないSLCO4C1をラットの腎臓に強制的に発現させヒトの腎臓でのSLCO4C1の働きを動物実験で観察できるようにしたのがSLCO4C1ラットだ。 その結果、糖尿病性腎臓病による腎障害に関わる重要な代謝物質として、「フェニル硫酸」を同定した。「フェニル硫酸」は腎機能が悪化する前から糖尿病性腎臓病の野生型ラットの血液中に蓄積し、糖尿病性腎臓病の遺伝子改変ラットではその濃度が低下していた。 また、野生型ラットにおける糖尿病性腎臓病では腎臓の濾過のふるいの目の役割をする腎臓の細胞であるポドサイトや基底膜が障害され尿中アルブミンが増加するが、遺伝子改変ラットではポドサイトや基底膜の障害が減少して尿中アルブミンが低下することを確認した。 ポドサイトは腎臓で血液のろ過の中心的役割を担っている糸球体のひとつ。ポドサイトが傷害されるとアルブミン尿(蛋白尿)を呈するようになる。

ヒト臨床研究で「フェニル硫酸」が糖尿病患者で高いことを確認

「フェニル硫酸」をさまざまな糖尿病性腎臓病モデルマウスに経口投与したところ、全ての糖尿病性腎臓病モデルで「フェニル硫酸」の投与によりアルブミン尿が増加し、ポドサイトや基底膜が障害されることが判明した。 さらに、この「フェニル硫酸」のポドサイト障害は、細胞のエネルギーを生産するミトコンドリアに対する毒性によって生じることが明らかになった。 次に、岡山大学と共同で実際の糖尿病患者(362人)の臨床データ(U-CARE研究)と血中「フェニル硫酸」の関係を追跡調査したところ、「フェニル硫酸」は糖尿病患者で高く、その値はアルブミン尿に比例すること、また、糖尿病性腎臓病患者のなかでも治療において重要な介入時期とされている微量アルブミン尿期の患者では、「フェニル硫酸」が腎機能や血糖と独立して2年後のアルブミン尿増悪と相関する因子であることが明らかになった。 これらのことから、「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因物質であるともに、新たな予測因子となることが明らかになった。腸内細菌のみがもつ酵素を阻害し、「フェニル硫酸」産生を抑制

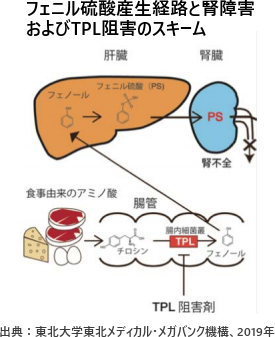

研究チームはさらに、「フェニル硫酸」を低下させることがアルブミン尿や腎機能の改善をもたらすかどうか検討しました。「フェニル硫酸」は、腸内細菌がもつチロシン・フェノールリアーゼ(TPL)という酵素によってアミノ酸のひとつであるチロシンがフェノールに変換された後、体内に取り込まれ肝臓で「フェニル硫酸」に変換されてできる。 TPLは、一部の腸内細菌によって産生される酵素でヒトはもっていない。TPLによって産生されたフェノールが腸管から体内に吸収され肝臓でさらに代謝されて「フェニル硫酸」ができる。 この腸内細菌のみがもつTPLを阻害することで「フェニル硫酸」の産生が抑制されるのではないかと考え、糖尿病モデルマウスにTPL阻害剤(2-AZA-チロシン、2-AZA)を経口投与した。 その結果、糖尿病モデルマウスの血中「フェニル硫酸」濃度が下がり、アルブミン尿が減少した。さらに、腎不全マウスに2-AZAを投与したところ、血中フェニル硫酸濃度が下がったと同時に腎不全が改善した。この結果は、TPL阻害剤が糖尿病性腎臓病だけでなく腎不全においても有効な治療法であることを示唆している。

副作用が少ない安全な治療法の可能性

腸内細菌叢を変化させると下痢などの副作用が起きることが知られているが、2-AZAを投与しても腸内細菌叢を大きく変化させないことから、TPL阻害剤は副作用が少ない安全な治療法になりうると考えられる。 今回の研究は、「フェニル硫酸」が糖尿病性腎臓病の原因かつ増悪因子であり、糖尿病性腎臓病の治療には「フェニル硫酸」の測定、その原料となる摂取タンパク質の栄養指導、プレバイオディス・プロバイオティクスによる腸内細菌叢のコントロール、TPL阻害剤の使用など異なる治療法を組み合わせた対策を行うことで、フェニル硫酸を低減させることが不可欠であるという新しい治療概念を示したものだ。 プレバイオティクスとはオリゴ糖類や食物繊維類に代表されるように大腸に常在する有用菌を増殖させる、もしくは有害な細菌の増殖を抑える効果をもたらす難消化性食品成分だ。 今回の研究は2018年12月1日に設立された"東北大学オープンイノベーション戦略機構"の第1号案件に選定された。「今後、この成果をもとに東北大学が核となり多企業が参画し大型産学連携拠点を形成することで新たな医療の開発とその社会実装を目指していく」と、研究者は述べている。

東北大学オープンイノベーション戦略機構

Gut microbiome-derived phenyl sulfate contributes to albuminuria in diabetic kidney disease(Nature Communications 2019年4月23日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]