高尿酸血症が腎臓の機能障害の原因に 少しの異常でも腎臓に悪影響

2017.06.07

大阪市立大学は、尿酸は正常値の範囲内であっても、軽度の高値あるいは軽度の低値の状態であれば、腎臓への血流や低下し腎機能が低下することを世界ではじめて明らかにしたと発表した。

尿酸値の上昇や低下が腎機能障害の原因に

日本では高尿酸血症の患者数は約500万人に上る。食生活の欧米化により、生活習慣病は年々増加傾向にあり、管理の重要性が指摘されている。 また近年、これまで内科的にはあまり重要視されてこなかった高尿酸血症が、痛風を引き起こすだけでなく、高血圧症、2型糖尿病、動脈硬化症などの生活習慣病にも密接に関連していることや、腎機能障害の危険因子であるということが明らかとなり、血清尿酸値を正常に保つことの重要性も注目されている。 その原因は、尿酸値の上昇や低下に伴い、過酸化ラジカルや酸化ストレスが増加することで微細動脈の血管障害が引き起こされるためと考えられているが、解明されていない部分も多く、ヒトの腎臓で微細血管障害がみられるのかは、分かっていなかった。 そこで大阪市立大学の研究グループは、生活習慣病や腎機能障害や血清尿酸値の異常が指摘されていない健康な人を対象に、腎機能と尿酸の関連について検討した。より狭い範囲内で尿酸値を正常に保つことが重要

その結果、これまで想定されていた血清尿酸値の範囲内(高尿酸血症7.0mg/dL以上、低尿酸血症2.0mg/dL以下)ではなく、より狭い範囲内で尿酸値を正常に保つことが、腎臓を保護するうえで非常に重要であることをはじめて解明された。 腎臓には老廃物を濾過するために腹部大動脈から分岐した血管から非常にたくさんの血液が送り込まれており、分岐した血管は枝分かれを繰り返し、非常に細い血管(輸入細動脈)として腎糸球体(血液を濾過する構造物)に入る。 これらの細い血管は内腔の圧(腎微細動脈血管抵抗)を微調整することで腎臓への血流を保っている。これらの機能が破綻すると、腎臓への血流が落ち腎臓の機能が低下する。尿酸と腎機能や腎血流量に逆U字の関係

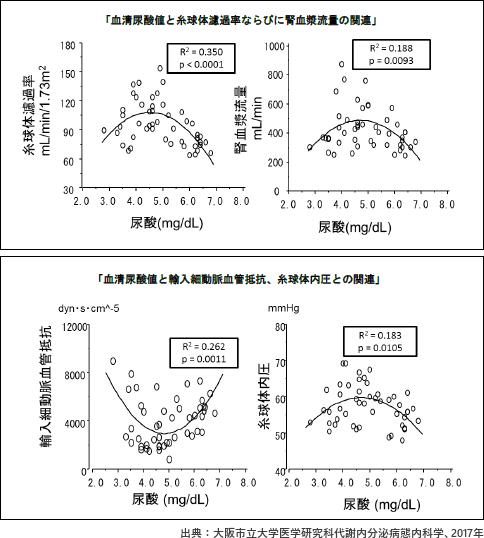

研究グループは、腎機能と尿酸の関連について検討を実施。腎移植ドナー候補者は48名。蛋白尿陰性、糸球体濾過率(GFR)が60ml/min/1.73㎡以上、腎機能が正常で高尿酸血症やその他の生活習慣病のない健康な人で、移植ドナーとなりうるかどうか、腎臓の精密な機能精査を受けるために同学附属病院に入院した人を対象とした。 腎臓の機能・血流量は、イヌリンクリアランス(Cin)・パラアミノ馬尿酸クリアランス(Cpah)で評価。輸入細動脈を含む微細動脈の血管抵抗値は、この方法で測定したCin、Cpah、血圧と血中の総タンパク濃度を計算式(Gomezの式)で計算し、腎臓の微細動脈の抵抗値を計算した。 その結果、尿酸と腎機能(糸球体濾過率:GFR)や腎血流量(腎血漿流量:RPF)は逆U字の関係を示すことが分かった。これは尿酸値が軽度に高くても、また逆に軽度に低くても、腎機能や腎血流量の低下と関連することを意味する。 また、尿酸は輸入細動脈血管抵抗とU字関係を示した。これは、尿酸値が高くても、またその値が逆に低くても、輸入細動脈の血管抵抗の上昇と関連することを意味する。

尿酸値をコントロールして腎不全などの腎臓病を予防

これらにより、これまで想定されていた血清尿酸値の範囲内(高尿酸血症7.0mg/dL以上、低尿酸血症2.0mg/dL以下)ではなく、より狭い範囲内で尿酸値を正常に保つことが、腎臓を保護するうえで重要だということが明らかになった。 尿酸は正常値の範囲内であっても、軽度の高値あるいは軽度の低値の状態であれば腎臓の微細動脈の血管抵抗値を上昇させ、腎機能の低下と関連する。 尿酸値が正常値より低い場合でも腎機能や腎血流が低下するため、低ければ低いほど良いというわけではないという。 この研究は、大阪市立大学医学研究科代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学の上殿英記氏、津田昌宏氏、石村栄治特任教授らのグループによるもので、米生理学会誌「American Journal of Physiology-Renal Physiology」電子版に発表された。 研究グループは現在、尿酸低下薬の薬物治療を行うことにより、腎臓の機能や微細動脈血管抵抗値がどのように変化するかを研究中。適正に尿酸値コントロールを行うことで、腎不全などの腎臓病や尿酸値に起因した生活習慣病が予防できるようになることを目標に、研究を進めていきたいとしている。 大阪市立大学医学研究科代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学U-shaped relationship between serum uric acid levels and intrarenal hemodynamic parameters in healthy subjects(American Journal of Physiology - Renal Physiology 2017年6月1日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]