膵β細胞のミトコンドリア機能低下が糖尿病の原因 新たな治療の開発へ

2014.02.14

京都府立医科大学の研究チームは、糖尿病の発症に関与する遺伝子がミトコンドリアの機能低下を引き起こすメカニズムをマウス実験で明らかにした。

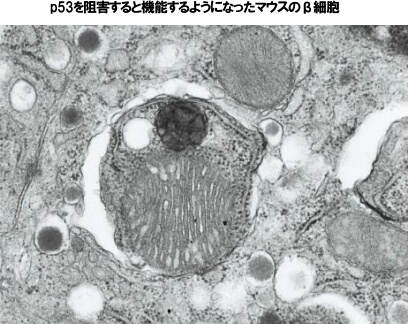

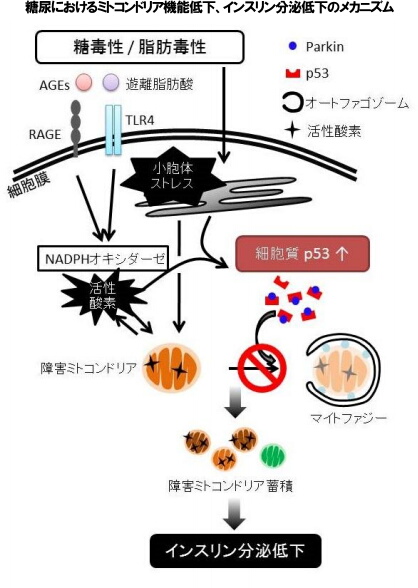

糖尿病の原因のひとつは、膵臓のβ細胞の働きが低下し、血糖値を下げるインスリンが出なくなること。年をとると発症しやすくなり、インスリンを出すためのエネルギーを作る「ミトコンドリア」の機能低下が関わっていることが知られているが、詳しいメカニズムは良く分かっていなかった。 研究チームは、細胞を老化させる遺伝子「p53」に着目。糖尿病にしたマウスのβ細胞を観察した。 今回の研究の成果は、主に次の3点――(1)膵β細胞において老化因子p53はマイトファジーを抑制する、(2)糖尿病の膵β細胞では細胞質に老化因子p53が増加する、(3)糖尿病においてマイトファジーは膵臟β細胞のインスリン分泌能を改善する。

マイトファジーによるミトコンドリアの機能維持が新たな治療標的となる可能性

細胞内小器官のひとつである「ミトコンドリア」は生体活動に不可欠なエネルギー産生を担い、β細胞のインスリン分泌においても重要な役割を果たしている。 このミトコンドリアの機能を維持するため、機能不全に陥ったミトコンドリアをオートファジーで分解処理する「マイトファジー」というメカニズムが働いている。 研究チームは過去の研究で、がんの抑制や老化に関係する遺伝子「p53」が過剰に増加し、マイトファジーを抑制し、ミトコンドリアの機能低下を引き起こしていることを発見した。 今回の研究では、糖尿病モデルマウスや膵β細胞株を用いた実験で、マイトファジーが減少し、ミトコンドリアのエネルギー産生能が低下し、インスリンが作られなくなることが糖尿病の原因であることを突き止めた。

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]