日本臨床内科医会「かかりつけ医のためのWEB講座」セミナーレポート

第2回地域連携ではじめる腹膜透析診療

医療法人 正木医院

正木浩哉 先生

腎代替療法の中で、腹膜透析は高齢者にとってメリットが多い治療法です。近年、腎不全の高齢患者の増加で腹膜透析のニーズが増していく中、かかりつけ医はどのように介入していけばよいのでしょうか。今回は地域連携や困った際の制度、サポートなどについて、これまで腹膜透析の患者さんを診た経験がない方にもわかりやすいよう、正木浩哉先生が解説します。

※本記事は、下記セミナーの講演内容に基づき作成しています。

日本臨床内科医会「かかりつけ医のためのWEB講座」

開催日:2025年5月22日

スポンサードセミナー:地域連携ではじめる腹膜透析診療

講師:正木浩哉 先生(医療法人 正木医院)

提供:株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部

高齢者にとってメリットの多い腹膜透析

腹膜透析(以下PD)は、腎代替療法の中では心循環器系への負担が少なく、血圧の変動や不均衡症候群等のトラブルが起こりにくい治療法です。また、処方の自由度が高く透析前と同じような生活を維持しやすいとされています。

血液透析(以下HD)に比べて通院の頻度が少ないことも利点のひとつ。HDの場合は毎週決まった曜日・時間に通院が必要ですが、PDは月に1〜2回の通院で済みます。

「PDは1日4回のバッグ交換が必要」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。高齢者の場合は1日1回で十分であることが多く、週に1〜2日は交換を行わない「PD Holiday」を設定することも可能です。交換の時間帯も生活に合わせて自由に選べます。

それから、HDの患者さんが通院できなくなった場合には入院透析が必要となり、病院で最期を迎えるケースがほとんどですが、PDの患者さんは訪問診療や訪問看護を利用することで看取りのときまで自宅や施設で過ごせます。このように、PDは高齢の患者さんにとって様々なメリットがあります。

問題は、ADLや視力の低下、合併症、認知症などにより、患者さん自身でPDを管理できないケースです。しかしそのよう場合は、家族や看護師さんなどの介助によって行う「支援型PD(アシストPD:Assisted PD)」により、PDの開始・維持が可能となります。そしてこの支援型PDに欠かせないのが、「地域医療連携」です。

支援型PDに不可欠な「地域医療連携」

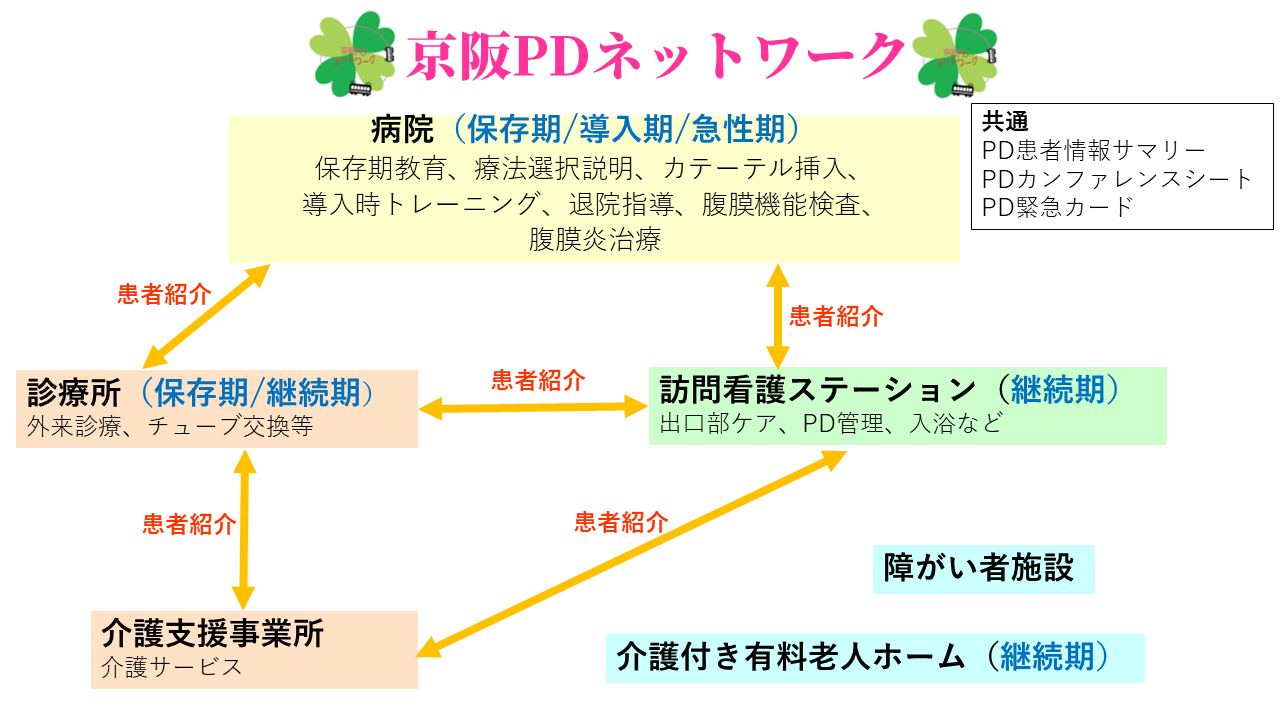

そこで私が地域医療連携を目的として2010年に立ち上げた「京阪PDネットワーク」をご紹介します。透析を導入する機能を持つ「病院」と「診療所」「訪問看護ステーション」「介護支援事業所」「老人ホーム」「障がい者施設」がネットワークを組み、それぞれの施設の特性を生かして連携して腹膜透析患者さんを支援する仕組みが作られています。

この地域医療連携において、かかりつけ医が担う役割にはいろいろなパターンがあります。たとえば、PD患者さんの感冒や高血圧といった一般診療をかかりつけ医が担当し、PDを透析専門医が担当するケース、必要に応じて透析専門医と連絡をとりながら、PDを含めてかかりつけ医が診るケース、通院困難な患者さんに訪問診療を提供するケースなどがあります。

次に、実際、かかりつけ医がどのようにPD患者さんを診ているのか、当院での実例を紹介します。

要介護5でも、地域連携により自宅でPDの継続は可能

京都市内にある当院は、内科・小児科を標榜する診療所です。医師は私と93歳になる母の2人体制となっており、ほかに看護師3名(常勤1名、非常勤2名)、事務員1名で訪問看護・訪問診療・往診をしています。過去9年で20名の患者さんのPD導入あるいは紹介受け入れをしており、その中の3例の高齢患者さんについて見ていきたいと思います。

一例目は、当院に外来通院を長くされていた90歳の女性患者さんです。軽度の認知症があり、お一人暮らしをされていましたが、腎機能が悪化したため、地域医療連携先の基幹病院でPDカテーテルの留置手術を行いました。長期の入院で認知症が進まないよう、入院期間は1週間と短くし、その後は介護付き有料老人ホームに入所。私は週1回の訪問診療を行い、施設の看護師さんには1日1回、週6回のバッグ交換をお願いしました(看護師さんがいない日曜日は透析なし)。こうした形で支援型の腹膜透析を継続し、約半年後に経済的事情から療養型病院に転院されましたが、この間、PDに関連するトラブルは一度もありませんでした。

二例目は、80歳の女性患者さんです。もともと高血圧と慢性腎臓病があり、近医にて訪問診療を受けていましたが、尿毒症を発症し、基幹病院に入院。HDが緊急導入されました。一度緊急でHDになるとそのまま継続となることがほとんどですが、この病院で再度しっかり腎代替療法の説明と選択の機会を設けた結果、患者さんは「障がいのある娘の介護を自宅で続けたい」という理由からPDを希望されました。無尿であったため、PDだけでは除水が難しく、週1回のHDを併用する形での管理となりました。退院後は当院にPDを管理してほしいという依頼があり、週1回の訪問診療を行いました。この方のケアにはほかに2か所の訪問看護ステーション、2つの介護事業所が関わっており、多施設で連携して支えていました。約10か月後、足の壊疽に対する経皮的血管形成術(PTA)をされた後に感染症を起こして亡くなられましたが、PDに関して大きなトラブルはありませんでした。

三例目は、71歳の男性患者さんです。高血圧、糖尿病にくわえ、脳梗塞による右完全麻痺、発語障がいがあり、全面介助・経管栄養・要介護5という、私が経験した中でも特に要介護度が高い患者さんでした。基幹病院でAPD(automated peritoneal dialysis:自動腹膜透析)を導入後、当院に管理依頼がありました。介護者は同居の次男と、近所に住む長男の奥さまでした。私は週1回の訪問診療を行い、訪問看護を当初は週6回、後に週3回に調整してPDの管理を行っていました。介護サービスは、訪問入浴やリハビリ指導、おむつ交換などが入っていました。誤嚥性肺炎によって入退院をくり返されていましたが、PD関連の大きなトラブルはなく、最期は自宅で息を引き取られました。ご家族からは、自宅で看取りができたことについて深く感謝のお言葉をいただきました。

この3つの事例から、かかりつけ医によるPD診療において、それほど大きなトラブルは起きないことを知っていただければと思います。要介護度が高い患者さんでも、地域連携により支援体制を整えることで自宅でPDを継続することは可能です。そして、「自宅で最期を迎えたい」という患者さんの願いを叶えることもできるのです。

PD診療の「わからない」を解決する制度、ツール、サポート

透析の患者さんを診た経験がなく不安に思われる方は、日本腹膜透析医学会(JSPD)の「連携認定医制度」を活用するのがおすすめです。臨床経験が5年以上あれば、同学会の正会員になり「腹膜透析基礎セミナー」(1日間)を受講することで連携認定医の資格を取得でき、必要な基礎知識がしっかりと学べます1)。また、「腹膜透析ナビ」などのメーカーのウェブサイトをご覧いただくのも知識向上に有用です。

患者さんがPDを望んだ場合に「どこの病院を紹介すればいいかわからない」という際は、「透析病院ドットコム」や、「腎臓なんでもサイト」などの病院検索サイトをご利用いただければと思います。また、ご自身の病院でPD診療を始めた際もこれらの検索サイトを利用して近くの基幹病院を検索し、担当の先生を訪ねてみることをおすすめします。顔を合わせておくことで、患者さんを逆に紹介できる医院として認識され、今後につながる可能性があります。

専門医との連携について、どうしたらよいか不安を感じる先生もいらっしゃるかもしれません。これについては、PD導入元の病院に、基幹病院への通院頻度や、内服処方・腹膜透析液の処方をどちらの病院で行うのか、緊急時入院が必要になったときなどには必ず対応してもらえるのかを確認することが大切です。専門医に相談がある場合の連絡方法については、電話ではハードルが高くなりがちですので、「メディカルケアステーション(MCS)」などの多職種連携ツールを活用することをおすすめしています。

「PDに対応してくれる訪問看護ステーションがわからない」とお困りの場合には、PD導入元や依頼元の病院にある「地域医療連携室」にご相談ください。地域の訪問看護ステーションとのつながりが豊富にあるため、PD対応が可能なステーションを紹介してもらえると思います。

また、「必要な物品をどう揃えればいいのか」「スタッフにどうPDの教育をすればよいのか」「保険請求の方法がわからない」など、運用面での不安がある場合、腹膜透析製剤・製品取り扱いメーカーに相談すれば、診療所に出向いて基礎的な講義や必要な情報を提供してもらえるでしょう。

困ったら「在宅腹膜透析を支える会」に気軽に相談を

PD全般についてなんでも気軽に相談できる場所として「在宅腹膜透析を支える会」があります。この会は2018年に私と長崎県の宮崎内科医院の宮崎正信先生で立ち上げたもので、約680名(2025年5月14日現在)の会員がいます。

当会では職種を問わずすべての医療従事者を対象に、オンライン勉強会や症例検討会、そして日々の臨床での困りごとに応える相談窓口を設けています。企業スポンサーはつけずに運営しており、中立・実務的な情報交換が可能です。そして現場の声や要望を学会に届ける活動もしております。

相談窓口はメディカルケアステーション上に設けており、そこに投稿していただくと、対応可能な会員が基本的には当日中に回答しています。どうぞ気軽にご相談いただければと思います。

かかりつけ医によるPD診療への期待

PDは高齢の患者さんにとって、低侵襲かつ処方の自由度が高いため、これまでの生活を大きく変えることなく続けられる治療法です。

高齢化により自己管理が難しくなった場合でも、支援型PDを利用することで、介護者や看護師さんのサポートを得ながら安全にPDを継続できます。そしてこの支援型PDを提供するには、かかりつけ医の先生、透析専門医、訪問看護、訪問介護を中心とした「地域医療連携」が欠かせません。

私がPDの魅力を最も感じる点は、透析導入後も患者さんを最期まで診つづけられるところです。当院では透析を選択することになった際、ほとんどの患者さんがPDを選ばれます。HDを選ぶ場合はかかりつけ医のもとを離れ、初めての先生に診てもらうことになりますが、「これまで診てもらっていた先生に、これからも診てもらえる」という安心感がPDを選ぶ理由のひとつになっていると感じています。

初めてのPD診療は決して難しいものではないと思います。今回の講演をきっかけに、かかりつけ医の先生方にもぜひ地域医療連携の枠組みに加わっていただき、PD診療の第一歩を踏み出してもらえれば大変うれしく思います。

参考文献

医療法人 正木医院

正木浩哉(まさき ひろや)

1986年に関西医科大学を卒業後、内科に入局。1994年より約3年間米国シンシナティ大学薬理・細胞物理学教室にて細胞の再生やイオンチャンネルの基礎研究を行う。1997年に関西医科大学に戻り、腎臓、内分泌分野をメジャーとして臨床、教育、研究に従事。2007年関西医科大学附属滝井病院 臨床検査部 病院教授、同病院 腎臓内科科長。2016年同病院 透析センターセンター長。同年、祖父が開業した正木医院に入り、現在に至る。

提供:株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部

資料請求はこちら

資料請求はこちら