- トップページ

- 医薬品・医療機器・検査機器

- ビグアナイド薬

ビグアナイド薬

ビグアナイド薬の特徴

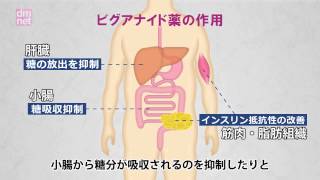

SU薬より数年遅れて販売された薬剤。メトホルミンとブホルミンの2剤が使われている。SU薬が膵臓に作用するのに対して、ビグアナイド薬は主に肝臓に作用して糖新生を抑制する。食欲を抑制する効果もあり、肥満を伴う2型糖尿病患者の第一選択薬として用いることもある。注意すべき副作用として乳酸アシドーシス挙げられる。

- 主に肝臓の糖新生を抑制し、さらに末梢組織でのインスリン感受性を改善、腸管からの糖吸収抑制により血糖降下作用を発現する。

- 半減期が1.5~2.8時間と短く使いやすく、脂質代謝を是正し大血管障害、最小血管障害にも寄与するとされる。

- 単独使用での低血糖はほとんどみられない。肥満が起きないので肥満者にも使いやすい。

ビグアナイド薬 一覧表

一般名:メトホルミン

-

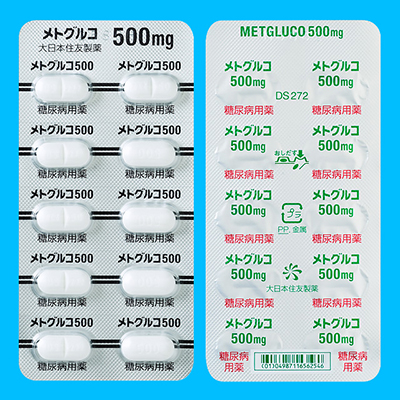

メトグルコ錠250mg、500mg

-

- 効能・効果

- 2型糖尿病

ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。1. 食事療法・運動療法のみ。2. 食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用。

多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激

ただし、肥満、耐糖能異常、又はインスリン抵抗性のいずれかを呈する患者に限る。 - 用法・用量

-

- 通常、成人にはメトホルミン塩酸塩として1日500mgより開始し、1日2~3回に分割して食直前または食後に経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、通常1日750~1,500mgとする。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日最高投与量は2,250mgまでとする。

通常、10歳以上の小児にはメトホルミン塩酸塩として1日500mgより開始し、1日2~3回に分割して食直前又は食後に経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、通常1日500~1,500mgとする。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日最高投与量は2,000mgまでとする

- 通常、成人にはメトホルミン塩酸塩として1日500mgより開始し、1日2~3回に分割して食直前または食後に経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、通常1日750~1,500mgとする。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日最高投与量は2,250mgまでとする。

-

グリコラン錠250mg

-

- 効能・効果

- 2型糖尿病。ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。(1)食事療法・運動療法のみ。(2)食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア薬を使用。

- 用法・用量

-

- 通常、成人にはメトホルミン塩酸塩として1日量500mgより開始し、1日2~3回食後に分割経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、1日最高投与量は750mgとする。

一般名:ブホルミン

※現在、後発品のみが薬価収載

-

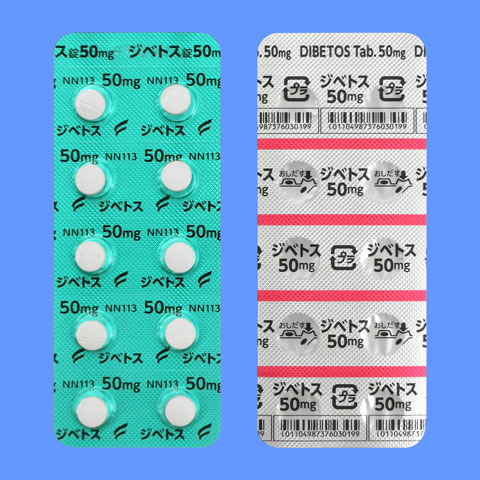

ジベトス錠50mg

後発品 -

- 効能・効果

- インスリン非依存型糖尿病(ただし、SU剤が効果不十分な場合あるいは副作用等により使用不適当な場合に限る)。

- 用法・用量

-

- 本剤はSU剤が効果不十分な場合、あるいは副作用等により使用不適当な場合にのみ使用すること。通常、ブホルミン塩酸塩として1日量100mgより開始し、1日2~3回食後に分割経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、1日最高投与量は150mgとする。

-

ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」

後発品 -

- 効能・効果

- インスリン非依存型糖尿病(ただし、SU剤が効果不十分な場合あるいは副作用等により使用不適当な場合に限る)。

- 用法・用量

-

- 本剤はSU剤が効果不十分な場合、あるいは副作用等により使用不適当な場合にのみ使用すること。通常、ブホルミン塩酸塩として1日量100mgより開始し、1日2~3回食後に分割経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、1日最高投与量は150mgとする。

患者さん指導・説明用動画(糖尿病3分間ラーニング より)

糖尿病患者さんがマスターしておきたい糖尿病の知識を、全50タイトルの動画をテーマ別に約3分にまとめた新しいタイプの糖尿病学習用動画です。

糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント 加藤光敏 先生(加藤内科クリニック院長)

ビグアナイド薬に関する最新情報

糖尿病・内分泌プラクティスWeb

糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル

糖尿病・内分泌プラクティスWeb

糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル

小児・思春期1型糖尿病 成人期を見据えた診療

看護師からの指導・支援

小児がんサバイバーの内分泌診療

女性の更年期障害とホルモン補充療法

男性更年期障害(LOH症候群)

他

セミナー【多職種連携 必携キー・ノート】

神経障害

糖尿病性腎症

服薬指導-短時間で患者の心を掴みリスク回避

多職種連携による肥満治療

妊娠糖尿病

運動療法

進化する1型糖尿病診療

糖尿病スティグマとアドボカシー活動

糖尿病患者の足をチーム医療で守る

外国人糖尿病患者診療

他

インクレチン(GLP-1・GIP/GLP-1)受容体作動薬

SGLT2阻害薬

NAFLD/NASH

糖尿病と歯周病

肥満の外科治療

骨粗鬆症

脂質異常症

がんと糖尿病

クッシング症候群

甲状腺結節

原発性アルドステロン症

他

セミナー【研修道場 ポイントはここだ!】

糖尿病薬を処方する時に最低限注意するポイント(経口薬)

GLP-1受容体作動薬

インスリン

糖尿病関連デジタルデバイス

骨粗鬆症治療薬

二次性高血圧

1型糖尿病のインスリンポンプとCGM

他

医薬品・医療機器・検査機器

-

経口薬

-

注射薬

-

医療機器・検査機器

最新ニュース記事

-

SDMについてをまとめたコンテンツ『現代医療の必須ワード SDMって何?』を公開

2025年7月18日(金) -

【米国糖尿病学会】月1回注射の肥満症治療薬を開発 第2相試験は有望な結果に

2025年7月17日(木) -

【米国糖尿病学会】GLP-1受容体作動薬が末梢動脈疾患(PAD)を改善し歩行能力を向上

2025年7月16日(水) -

【米国糖尿病学会】GLP-1受容体作動薬による筋肉減少を防ぐ 高齢者の筋肉量を維持

2025年7月16日(水) -

【米国糖尿病学会】スタチンなどの脂質低下薬の使用が不十分 何万件もの心筋梗塞・脳卒中を回避

2025年7月16日(水) -

「学び直す糖尿病・内分泌の薬理学」のご紹介【糖尿病・内分泌プラクティスWeb】

2025年7月15日(火) -

糖尿病の眼疾患の合併リスクは血糖管理が不十分の高齢患者では3倍に上昇

2025年7月15日(火) -

体温低下がインスリン抵抗性と糖尿病に似た代謝異常を引き起こす 生理学研究所など

2025年7月15日(火)

よく読まれている記事

-

【米国糖尿病学会】月1回注射の肥満症治療薬を開発 第2相試験は有望な結果に

-

日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025」 糖尿病領域ではGLP-1受容体作動薬とGIP/GLP受容体作動薬を追記

-

【米国糖尿病学会】GLP-1受容体作動薬による筋肉減少を防ぐ ビマグルマブとの併用により筋肉量を維持・増強 筋肉減少を検知するセンサーも開発

-

糖尿病・肥満症の治療薬GLP-1受容体作動薬が片頭痛を大幅に低減 片頭痛の治療に転用できる可能性を示唆 欧州神経学アカデミーで発表

-

MR拮抗薬「フィネレノン」とSGLT2阻害薬の同時併用 2型糖尿病合併の慢性腎臓病(CKD)に効果 尿中アルブミン/クレアチニン比が有意に低下

関連情報・資料

-

論考百選 -エキスパートたちの視点-

糖尿病医療の現場で活躍する専門家が、最新のトピック、医薬品・医療機器に関する情報、医療課題などをテーマに独自の視点で掘り下げて解説。 -

学会レポート

様々な学会を取材し、医療従事者の方々に今、特に知ってほしい演題を編集部が厳選。糖尿病に関係する話題はもちろん、医療トレンドとしても注目のテーマを簡潔レポート! -

慢性腎臓病とSDM~life goalsと療法選択~

年々増加傾向にある慢性腎臓病。糖尿病性腎症や慢性腎臓病の進展防止とともに、腎代替療法、さらにはSDMに焦点をあて、各分野のエキスパートが情報を提供。 -

糖尿病治療に役立つ情報をお届けするDexcom Express

Dexcomの新しいリアルタイムCGM G7の情報をはじめ、糖尿病治療に役立つ情報をアニメーションや動画で分かりやすく提供。【提供】デクスコムジャパン -

肥満症認知向上プログラム【セミナーレポート】

肥満症の基本から患者さんへのアプローチ、新ガイドラインを踏まえた診療、減量・代謝改善手術などの新たな治療選択肢などを紹介。【提供】ノボノルディスクファーマ -

医療スタッフのギモンにこたえる グリコアルブミンQ&A

血糖管理指標である”グリコアルブミン”の基本から使い方まで、医療スタッフの皆さんの疑問にこたえるグリコアルブミンに関するQ&Aコーナー。【提供】旭化成ファーマ -

糖尿病ネットワーク

1996年より糖尿病に関する情報を発信する糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト。ニュースやイベント情報に加え、患者さんが交流できる掲示板が人気。 -

国際糖尿病支援基金

海外の団体と連携し、途上国の患者さんの支援活動を行っている基金。同じ病気を持つ仲間として何ができるかを考える。豊富な海外の糖尿病事情を紹介。