眼内注射剤「ファリシマブ」が視力障害の原因となる糖尿病黄斑浮腫(DME)と加齢黄斑変性(nAMD)で治療間隔を最大4ヵ月まで延長

2021.02.25

糖尿病黄斑浮腫(DME)および新生血管をともなう加齢黄斑変性(nAMD)を対象とした4つの臨床試験で、開発中のバイスペシフィック抗体「ファリシマブ」を投与された試験参加者の約半数が、1年時点で4ヵ月の治療間隔を達成したと発表された。

また、「ファリシマブ」を投与された参加者の約4分の3が、1年時点で3ヵ月以上の治療間隔を達成。いずれの試験でも中心窩網膜厚を含む解剖学的転帰の早期かつ一貫した改善が示された。

また、「ファリシマブ」を投与された参加者の約4分の3が、1年時点で3ヵ月以上の治療間隔を達成。いずれの試験でも中心窩網膜厚を含む解剖学的転帰の早期かつ一貫した改善が示された。

はじめて治療間隔を最大4ヵ月まで延長し、治療負担軽減の可能性を示す

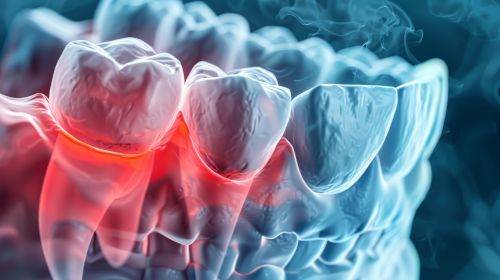

糖尿病黄斑浮腫(DME)は、世界全体で約2,100万人が罹患しているとされる、糖尿病網膜症(DR)の視力低下の原因となる合併症だ。DRでは、血管の損傷および血管新生により、血液および/または血漿成分の網膜(眼から脳へ情報を伝達する視覚を司る器官のひとつ)への漏出が起こりうる。これにより、網膜への血液供給が部分的に途絶えるとともに、浮腫が生じる。 DMEはこの損傷した血管からの漏出とそれにともなう浮腫が黄斑部、すなわち読書や車の運転に必要とされる明瞭な視力を司る網膜の中心領域に生じる疾患。糖尿病の有病率が上昇するにしたがい、DMEの患者数は増加することが予想され、治療せずに放置すると失明や生活の質の低下につながる。 また、加齢黄斑変性(AMD)は、読書などの活動を行う際に必要とされる鮮明な中心視力に関わる眼の器官に影響を及ぼす疾患。滲出型加齢黄斑変性とも呼ばれる新生血管をともなう加齢黄斑変性(nAMD)は、AMDの進行型であり、急速かつ重度の視力喪失の原因となりうる疾患だ。異常な新生血管が黄斑下で無制御に増殖することで発症し、腫脹、出血、および/または線維化を引き起こす。 世界全体では約2,000万人がnAMDに罹患しており、60歳以上における視力喪失の主な原因となるとともに、高齢化の世界的進行による患者数の増加が見込まれている。 「ファリシマブ」は、眼科領域における初のバイスペシフィック抗体であり、多くの網膜疾患の原因であるアンジオポエチン-2(Ang-2)と血管内皮増殖因子-A(VEGF-A)が関与する2つの異なる経路を標的としている。 Ang-2とVEGF-Aは血管構造の不安定化により、漏出を引き起こす血管を新たに形成し、炎症を起こすことで視力低下を引き起こす原因のひとつになっている。「ファリシマブ」は、これらAng-2とVEGF-Aの2つの経路を別々に遮断することで血管を安定化させ、網膜疾患を有する方の視力をより良く、より長く保てる可能性を考慮して設計されている。 「ファリシマブ」は、スイスのエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社が開発中で、同社は中外製薬と戦略的アライアンスを締結している。 承認された場合、「ファリシマブ」はnAMDに対して15年ぶり、DMEに対して約10年ぶりの新たなクラスの薬剤となる4分の3は1年時点で3ヵ月以上の治療間隔が可能に 忍容性もおおむね良好

糖尿病黄斑浮腫(DME)および新生血管をともなう加齢黄斑変性(nAMD、滲出型加齢黄斑変性(wet AMD)とも呼ばれる)に対して開発中のバイスペシフィック抗体「ファリシマブ」の4つの第3相臨床試験の詳細な結果が発表された。 これらの試験で、最長4ヵ月の複数の投与間隔による「ファリシマブ」の投与群で、アフリベルセプトの2ヵ月間隔投与群と比較し、一貫して視力の改善における非劣性が示された。 DMEを対象としたYOSEMITE試験およびRHINE試験、nAMDを対象としたTENAYA試験およびLUCERNE試験で、「ファリシマブ」の投与間隔延長可能と判断された参加者のうち、約半数が1年時点で4ヵ月間隔投与を達成した。 「ファリシマブ」はDMEおよびnAMDを対象とした第3相臨床試験で、このような4ヵ月の治療間隔を達成した初の眼内注射剤となる。さらに、投与間隔延長可能と判断された参加者の約4分の3は、1年時点で3ヵ月以上の治療間隔が可能だった。 「ファリシマブ」の忍容性は4つの臨床試験すべてでおおむね良好であり、新規または予期せぬ安全性上の懸念は確認されなかった。 試験結果は、2021年2月にマイアミ・ミラー医科大学バスコム・パルマー眼科研究所で開催された医療シンポジウム「Angiogenesis, Exudation, and Degeneration 2021」で発表された。 4つの臨床試験結果は、DMEおよびnAMDの治療に対する承認検討のために、米国食品医薬品局(FDA)および欧州医薬品庁(EMA)を含む各国の規制当局に提出される予定。 なお、「ファリシマブ」の日本における開発は中外製薬が実施しており、国内からYOSEMITE 試験およびTENAYA試験に参加している。治療間隔の延長を達成 中心窩網膜厚を含む解剖学的転帰の改善も示す

DMEを対象としたYOSEMITE試験およびRHINE試験では、「ファリシマブ」を2ヵ月間隔投与群または個々の治験参加者に応じた最長4ヵ月間隔(PTI)投与群の2つの投与レジメンを、アフリベルセプトの2ヵ月間隔投与群と比較して評価した。PTI群の参加者は、疾患活動性に応じて1、2、3、もしくは4ヵ月間隔で治療された。 両試験ともに主要評価項目を達成し、「ファリシマブ」は視力改善で一貫してアフリベルセプトに対する非劣性を示した。YOSEMITE試験では、ベースラインからの平均視力改善効果は、「ファリシマブ」PTI投与群および2ヵ月間隔投与群でそれぞれ+11.6文字、+10.7文字、アフリベルセプト群で+10.9文字だった。RHINE試験では、ベースラインからの平均視力改善度は、「ファリシマブ」PTI投与群および2ヵ月間隔投与群でそれぞれ+10.8、+11.8文字、アフリベルセプト群で+10.3文字だった。 両試験の副次的評価項目として、「ファリシマブ」PTI群における、1年時点で3または4ヵ月間隔の投与スケジュールを達成した参加者の割合を評価した。「ファリシマブ」PTI投与群の参加者うち、YOSEMITE試験で52.8% (n=151/286)、RHINE試験では51.0% (n=157/308)が1年時点で4ヵ月間隔投与を達成した。 加えて、「ファリシマブ」PTI投与群の参加者うち、YOSEMITE試験で21% (n=60/286)、RHINE試験では20.1% (n=62/308)が3ヵ月間隔投与を達成した。 これらをあわせると、「ファリシマブ」PTI投与群の参加者のうち70%以上が、1年時点で3ヵ月以上の治療間隔が可能になった。両試験で、「ファリシマブ」の最長4ヵ月間隔投与群は、アフリベルセプトの2ヵ月間隔投与と比較して、中心窩網膜厚(CST)の顕著な減少が示された。 nAMDを対象としたTENAYA試験およびLUCERNE試験では、「ファリシマブ」を、20週および24週時点における疾患活動性に基づき、2、3、または4ヵ月の固定間隔で投与した群を、アフリベルセプトの2ヵ月間隔投与群と比較して評価した。 両試験とも主要評価項目を達成し、「ファリシマブ」は視力改善で一貫してアフリベルセプトに対する非劣性を示した。TENAYA試験およびLUCERNE試験では、「ファリシマブ」投与群におけるベースラインからの平均視力改善効果はそれぞれ+5.8文字、+6.6文字、アフリベルセプト群では+5.1文字および+6.6文字だった。 両試験では、「ファリシマブ」投与群のうち、1年時点で3または4ヵ月間隔の投与スケジュールで治療を受けた参加者の割合も評価した。TENAYA試験の参加者の45.7%(n=144/315)、LUCERNE試験の参加者の44.9%(n=142/316)が、1年時点で4ヵ月間隔投与を達成した。加えて、TENAYA試験では34%(n=107/315)、LUCERNE試験では32.9%(n=104/316)の参加者が3ヵ月間隔投与を達成した。 これらをあわせると、「ファリシマブ」を投与された参加者の80%近くが、最初の1年間で3ヵ月以上の治療間隔が可能になった。両試験で、「ファリシマブ」の最長4ヵ月間隔投与群は、アフリベルセプトの2ヵ月間隔投与群と比較して、同程度のCSTの減少が示された。 A study to evaluate the efficacy and safety of faricimab (RO6867461) in participants with diabetic macular edema (YOSEMITE)(Clinical Trials.gov. 2021年2月)A study to evaluate the efficacy and safety of faricimab (RO6867461) in participants with diabetic macular edema (RHINE)(Clinical Trials.gov. 2021年2月)

A study to evaluate the efficacy and safety of faricimab in participants with neovascular age-related macular degeneration (TENAYA)(Clinical Trials.gov. 2021年2月)

A study to evaluate the efficacy and safety of faricimab in participants with neovascular age-related macular degeneration (LUCERNE)(Clinical Trials.gov. 2021年2月)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]