- トップページ

- 医薬品・医療機器・検査機器

- α-グルコシダーゼ阻害薬

α-グルコシダーゼ阻害薬

α-グルコシダーゼ阻害薬の特徴

食べ物に含まれている糖質の分解・消化を妨げることで、食後の血糖値上昇を抑える。α-GIと糖質が、小腸内で同時に存在しなければ効果がないので、食事を開始する直前に服用する。効果の現れ方が比較的緩やかであり、食事療法と運動療法を怠ると効果が薄れる。低血糖対策のためにショ糖(砂糖)ではなくブドウ糖20gを必ず携行しておくこと。

- 腸管からの糖吸収を遅らせ、食後高血糖を抑制する。特に空腹時血糖があまり高くない食後高血糖に適する。

- 毎食直前に服用する(食後では効果がない)。

- 単独投与では低血糖はほとんどみられないが、併用療法の際には、低血糖が起こるとα-GIがニ糖類(ショ糖(砂糖)など)の消化吸収を遅延させるので、常にブドウ糖を携行させる(ショ糖(砂糖)は不可)。

- 副作用として腹部膨満、放屁増加がみられる。食事療法・運動療法が守られていることが望ましい。

α-グルコシダーゼ阻害薬 一覧表

一般名:アカルボース

-

グルコバイ錠50mg、100mg

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし,食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、または食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬もしくはインスリン製剤を使用している患者で、十分な血糖コントロールが得られない場合に限る)。

- 用法・用量

-

- アカルボースとして、成人では通常1回100mgを1日3回、食直前に経口投与する。ただし、1回50mgより投与を開始し、忍容性を確認した上、1回100mgへ増量することもできる。なお、年齢,症状に応じ適宜増減する。

-

グルコバイOD錠50mg、100mg

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る)。

- 用法・用量

-

- アカルボースとして、成人では通常1 回100mgを1 日3 回、食直前に経口投与する。ただし、1 回50mgより投与を開始し、忍容性を確認したうえ1 回100mgへ増量することもできる。なお、年齢、症状に応じ適宜増減する。

一般名:ボグリボース

-

ベイスン錠0.2、0.3

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、または、食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤、もしくはインスリン製剤を使用している患者で、十分な効果が得られない場合に限る)。

耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(※錠0.2のみ)(ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る)。 - 用法・用量

-

- 糖尿病の食後過血糖の改善の場合:通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を0.3mgまで増量することができる。

耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制の場合(※錠0.2のみ):通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。

- 糖尿病の食後過血糖の改善の場合:通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を0.3mgまで増量することができる。

-

ベイスンOD錠0.2、0.3

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、または、食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤、もしくはインスリン製剤を使用している患者で、十分な効果が得られない場合に限る)。

耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(※錠0.2のみ)(ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る)。 - 用法・用量

-

- 糖尿病の食後過血糖の改善の場合:通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を0.3mgまで増量することができる。

耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制の場合(※錠0.2のみ):通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。

- 糖尿病の食後過血糖の改善の場合:通常、成人にはボグリボースとして1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を0.3mgまで増量することができる。

一般名:ミグリトール

-

セイブル錠25mg、50mg、75mg

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る)

- 用法・用量

-

- 通常、成人にはミグリトールとして1回50mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を75mgまで増量することができる。

-

セイブルOD錠25mg、50mg、75mg

-

- 効能・効果

- 糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る)

- 用法・用量

-

- 通常、成人にはミグリトールとして1回50mgを1日3回毎食直前に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を75mgまで増量することができる。

患者さん指導・説明用動画(糖尿病3分間ラーニング より)

糖尿病患者さんがマスターしておきたい糖尿病の知識を、全50タイトルの動画をテーマ別に約3分にまとめた新しいタイプの糖尿病学習用動画です。

糖尿病治療薬の特徴と服薬指導のポイント 加藤光敏 先生(加藤内科クリニック院長)

α-グルコシダーゼ阻害薬に関する最新情報

糖尿病・内分泌プラクティスWeb

糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル

糖尿病・内分泌プラクティスWeb

糖尿病・内分泌医療の臨床現場をリードする電子ジャーナル

小児・思春期1型糖尿病 成人期を見据えた診療

看護師からの指導・支援

小児がんサバイバーの内分泌診療

女性の更年期障害とホルモン補充療法

男性更年期障害(LOH症候群)

他

セミナー【多職種連携 必携キー・ノート】

神経障害

糖尿病性腎症

服薬指導-短時間で患者の心を掴みリスク回避

多職種連携による肥満治療

妊娠糖尿病

運動療法

進化する1型糖尿病診療

糖尿病スティグマとアドボカシー活動

糖尿病患者の足をチーム医療で守る

外国人糖尿病患者診療

他

インクレチン(GLP-1・GIP/GLP-1)受容体作動薬

SGLT2阻害薬

NAFLD/NASH

糖尿病と歯周病

肥満の外科治療

骨粗鬆症

脂質異常症

がんと糖尿病

クッシング症候群

甲状腺結節

原発性アルドステロン症

他

セミナー【研修道場 ポイントはここだ!】

糖尿病薬を処方する時に最低限注意するポイント(経口薬)

GLP-1受容体作動薬

インスリン

糖尿病関連デジタルデバイス

骨粗鬆症治療薬

二次性高血圧

1型糖尿病のインスリンポンプとCGM

他

医薬品・医療機器・検査機器

-

経口薬

-

注射薬

-

医療機器・検査機器

最新ニュース記事

-

2025年5・6月号 特集「コモンな患者主訴/他科からのコンサルト」【糖尿病・内分泌プラクティスWeb】

2025年6月30日(月) -

日本食はメンタルヘルス改善に有用 日本企業の勤労者を調査「J-ECOHスタディ」

2025年6月30日(月) -

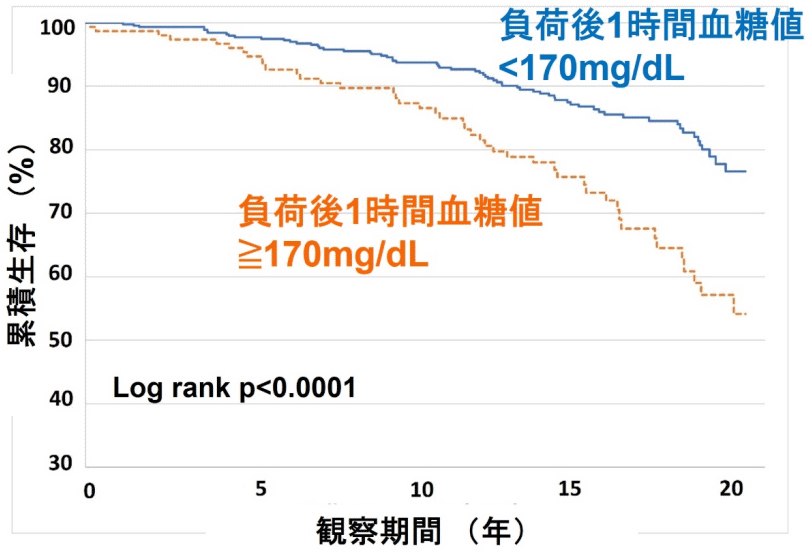

糖負荷後1時間値が高いと死亡率は20年で上昇 日本人の血糖値と寿命の関係を調査 東北大学など

2025年6月25日(水) -

日本人高齢サルコペニアの腸内細菌叢を解明 短鎖脂肪酸を産生する腸内細菌の低下が関連

2025年6月25日(水) -

サノフィが超速効型インスリンアナログ製剤の限定出荷を解除

2025年6月25日(水) -

GLP-1受容体作動薬の処方が糖尿病患者の新生血管型加齢黄斑変性と関連

2025年6月24日(火) -

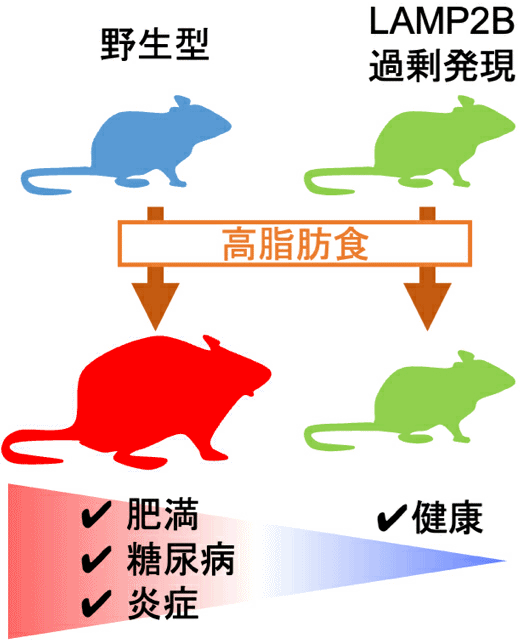

脂肪を分解する新たな仕組みを発見 脂肪滴の分解を促進するタンパク質を解明 NCNP

2025年6月24日(火) -

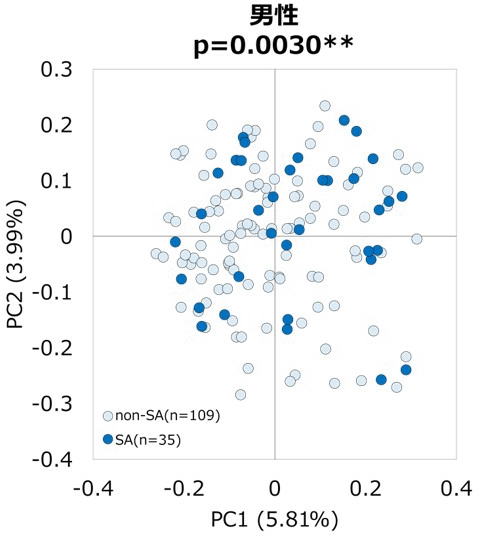

日本の1型糖尿病患者のインスリン枯渇に関わる遺伝子を解明 インスリン枯渇を予測し早期介入

2025年6月19日(木)

よく読まれている記事

関連情報・資料

-

論考百選 -エキスパートたちの視点-

糖尿病医療の現場で活躍する専門家が、最新のトピック、医薬品・医療機器に関する情報、医療課題などをテーマに独自の視点で掘り下げて解説。 -

学会レポート

様々な学会を取材し、医療従事者の方々に今、特に知ってほしい演題を編集部が厳選。糖尿病に関係する話題はもちろん、医療トレンドとしても注目のテーマを簡潔レポート! -

慢性腎臓病とSDM~life goalsと療法選択~

年々増加傾向にある慢性腎臓病。糖尿病性腎症や慢性腎臓病の進展防止とともに、腎代替療法、さらにはSDMに焦点をあて、各分野のエキスパートが情報を提供。 -

糖尿病治療に役立つ情報をお届けするDexcom Express

Dexcomの新しいリアルタイムCGM G7の情報をはじめ、糖尿病治療に役立つ情報をアニメーションや動画で分かりやすく提供。【提供】デクスコムジャパン -

肥満症認知向上プログラム【セミナーレポート】

肥満症の基本から患者さんへのアプローチ、新ガイドラインを踏まえた診療、減量・代謝改善手術などの新たな治療選択肢などを紹介。【提供】ノボノルディスクファーマ -

医療スタッフのギモンにこたえる グリコアルブミンQ&A

血糖管理指標である”グリコアルブミン”の基本から使い方まで、医療スタッフの皆さんの疑問にこたえるグリコアルブミンに関するQ&Aコーナー。【提供】旭化成ファーマ -

糖尿病ネットワーク

1996年より糖尿病に関する情報を発信する糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト。ニュースやイベント情報に加え、患者さんが交流できる掲示板が人気。 -

国際糖尿病支援基金

海外の団体と連携し、途上国の患者さんの支援活動を行っている基金。同じ病気を持つ仲間として何ができるかを考える。豊富な海外の糖尿病事情を紹介。