【新型コロナ】COVID-19回復期患者の中和抗体を簡便・迅速に測定できる手法を開発 危険な操作が不要で3時間以内に測定可能

2020.12.03

横浜市立大学は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する中和抗体を、感染性ウイルスを用いることなく、簡便かつ迅速に測定できる新しい手法の開発に成功したと発表した。

開発した方法は、感染性を有する生ウイルスやゲノムを含んだ擬似ウイルスを使用しないため、危険な操作が不要で、3時間以内に中和抗体の量を測定することが可能だという。

これまで多検体の解析が困難であったSARS-CoV-2に対し、感染防御免疫をもつ人を見分ける迅速スクリーニング検査や、疫学的研究、ワクチン評価などに役立つと考えられる。

開発した方法は、感染性を有する生ウイルスやゲノムを含んだ擬似ウイルスを使用しないため、危険な操作が不要で、3時間以内に中和抗体の量を測定することが可能だという。

これまで多検体の解析が困難であったSARS-CoV-2に対し、感染防御免疫をもつ人を見分ける迅速スクリーニング検査や、疫学的研究、ワクチン評価などに役立つと考えられる。

SARS-CoV-2感染防御抗体(中和抗体)を迅速測定する手法を開発

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの進行にもとない、集団の中の一部が感染防御免疫を獲得しており、個人の免疫状態を明らかにする検査が必要となっている。 現在、抗SARS-CoV-2中和抗体(nAb)の存在の同定には、ウイルス中和試験が多く用いられている。しかし、試験期間が4~5日かかる低スループット性や、実施に感染力のある生ウイルスを使用するため、バイオセーフティレベル3(BSL-3)設備を備えた特殊な実験室が必要であるほか、多検体の解析に危険がともなうなどの問題がある。 これらの課題を克服するため、遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いた中和試験が代替法として使用されているが、この手法でも判定に少なくとも2~3日かかるため、迅速性が低く、遺伝子組換えウイルスを使用するため、特別な実験室と熟練の検査員が必要となる。そのため、中和試験に代わるハイスループットな機能性抗体検査を開発する必要がある。 そこで、横浜市立大学の研究グループは、COVID-19回復期患者および不顕性感染者の血清中に含まれる、中和抗体を定量的かつ迅速に測定できる「hiVNTシステム」を構築した。 中和抗体はウイルス感染阻害能を有する抗体。一般に、ウイルスと細胞の吸着や融合を阻害することが多い。 開発したシステムは、実際の感染性ウイルスや遺伝子組換えウイルスを使用せず、ウイルス様粒子(VLP)を使用するので、特殊な実験室や設備を必要としない。 ウイルス様粒子は、ウイルスに似ているが、内側にウイルスの核酸を保持しない。ウイルスの骨格タンパク質を細胞に導入することで作製できる。 研究は、横浜市立大学大学院医学研究科微生物学の梁明秀教授、宮川敬講師を中心とした共同研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Journal of Molecular Cell Biology」に掲載された。

出典:横浜市立大学大学、2020年

3時間以内に検出可能 BSL2レベルの実験室で安全・簡易に測定

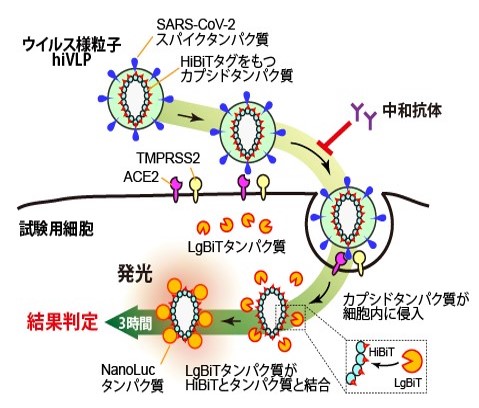

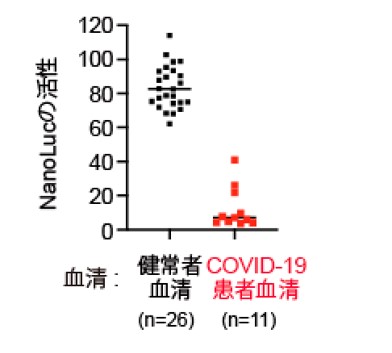

「hiVNTシステム」は、表面にSARS-CoV-2スパイクタンパク質を、HiBiTタグ付けされたVLPと組み合わせて利用する。このVLP(hiVLP)は、LgBiTを安定的に発現するVeroE6/TMPRSS2細胞に侵入した場合、容易に定量することができる。 VLP表面上のスパイクタンパク質が、ヒト細胞のアンギオテンシン変換酵素-2(ACE2)受容体に結合すると、VLP膜と宿主細胞の膜が融合し、VLPを構成するカプシドタンパク質が細胞内に取り込まれる。すると、HiBiTとLgBiTが相互作用してNanoLuc発光酵素が形成される。 したがってNanoLuc酵素の発光を指標に、わずか3時間でVLPの細胞侵入量を測定できる。中和抗体を含む血清とVLPを同時に添加すれば、この発光は減少することになる。実際にCOVID-19の回復期患者血清11例を用いた検証では、すべての例でNanoLuc発光の顕著な減少がみられた。

出典:横浜市立大学大学、2020年

さらにこのシステムは、従来の検査法とほぼ同様の中和活性データを得ることができる。この検査法を駆使すれば、SARS-CoV-2への免疫応答の動態や地域における感染の拡がり方を調べる多検体解析が可能になると考えられる。また、血清療法に貢献できる回復期患者の選定や、防御免疫保持の確認など、感染を広げるリスクの低下措置が可能になる。

「ハイスループット中和試験法であるhiVNTシステムは、症候性または無症候性COVID-19感染からの回復期血清中のSARS-CoV-2中和抗体の迅速定量のための単純、高スループット分析システムです。今後、本手法は防御免疫を持つ個人の同定、集団感受性研究に関する疫学的研究、治療効果やワクチン評価にも役立つと考えています」と、研究者は述べている。

横浜市立大学大学院医学研究科微生物学

Rapid quantitative screening assay for SARS-CoV-2 neutralizing antibodies using HiBiT-tagged virus-like particles (Journal of Molecular Cell Biology 2020年9月15日)

新型コロナウイルス感染症回復者専用抗体検査PROJECT

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]