尿酸降下薬「フェブキソスタット」による代謝制御が腎障害を抑えるメカニズムを解明 腎不全の新たな治療戦略

2019.11.21

慶應義塾大学は、尿酸降下薬として用いられるフェブキソスタット(商品名 フェブリク)が、腎尿細管細胞のATP再合成を促進することで、腎障害の進行を抑えることを、マウスを用いた実験により明らかにした。

フェブキソスタットは、アデニル酸再合成により、血流不足にともなうATPレベルの低下を緩和し、腎保護効果を発揮することが明らかになった。

フェブキソスタットは、アデニル酸再合成により、血流不足にともなうATPレベルの低下を緩和し、腎保護効果を発揮することが明らかになった。

血流不足によるATP低下がフェブキソスタットで緩和

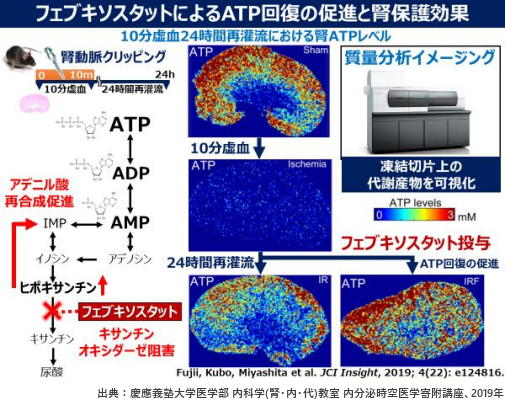

研究は、慶應義塾大学医学部内科学(腎・内・代)教室の藤井健太郎研究員、伊藤裕教授、内分泌時空医学寄附講座の宮下和季特任准教授、同医化学教室の久保亜紀子助教らの共同研究グループによるもの。研究成果は「JCI Insight」に掲載された。 腎臓は細胞のエネルギー源であるATP(アデノシン3リン酸)を用いて、体に必要な電解質や水分を尿から再吸収し、体内環境を一定に保つ役割を果たしている。 腎障害が悪化すると、最終的には、生涯にわたる人工透析や腎移植が必要な重篤な状態(末期腎不全)になることが知られている。 近年、一過性の腎血流低下による急性腎不全を反復すると、慢性腎臓病(CKD)へと移行することが注目されているが、腎不全進展の詳細なメカニズムは明らかにされていない。 そこで研究グループは、フェブキソスタットがATPの分解経路を抑えることから、血流不足によるATP低下がフェブキソスタットで緩和される可能性を着想した。アデニル酸再合成を介した腎保護効果の質量分析イメージング

研究グループは、血流低下による代謝物の量的変化が、どのように腎障害進行へ関与しているかを検討するために、臓器内の代謝産物を可視化する新しい研究手法である質量分析イメージングを用いて、腎動脈クリッピングで腎血流を遮断したマウスの腎臓を観察し、ATPなどアデニル酸代謝産物の臓器内分布を時間軸にそって解析した。 質量分析イメージングは、免疫染色などの従来の手法では可視化できない、分子量1,000以下の低分子代謝産物を可視化するイメージング手法。 腎動脈クリッピングは、腎臓に血液を送る腎動脈をクリップで挟みこみ、腎血流を遮断する研究手法。一定時間後にクリップを解除することにより血流を再開できる(血流の再灌流)。 その結果、10分間の血流遮断で細胞のエネルギー源となる腎皮質のATPが80%減少して腎臓の働きが低下すること、血流再開後24時間が経過してもATPは20%減少したままで、もとのレベルには回復しないことを見出した。 そこで、ATPから尿酸への分解を抑える薬剤であるフェブキソスタットが、腎臓の各部位のATP量に与える効果を検討した。 ATPなどのアデニル酸は肝臓や腎臓で分解され、尿酸に変換されて尿中に排泄される。尿酸値の上昇は痛風発作や慢性腎臓病(CKD)の増悪をひきおこすことから、血清尿酸値8mg/dL以上では、尿酸降下薬の服用が推奨されている。 フェブキソスタットは、アデニル酸から尿酸に分解する経路のキサンチンオキシダーゼを阻害する薬剤だ。 10分間の血流遮断後、腎血流を再開したマウスにフェブキソスタットを持続投与したところ、この薬剤がアデニル酸再合成を介してATPの回復を促進し、腎障害を抑制することが分かった。 血流再開後にフェブキソスタットを持続投与すると、ATPから尿酸への分解過程に存在するヒポキサンチンの増加が、質量分析イメージングを用いた解析で観察された。 また、腎皮質のATPが増加しており、ヒポキサンチンからのアデニル酸(ATP、ADP、AMP)再合成の作用と考えられた。

血流不足にともなう腎機能の低下が細胞代謝の制御で改善

さらに、腎尿細管細胞を用いた検討において、アデニル酸(ATP、ADP、AMP)を再合成する酵素である、ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ1(HRPT1)を阻害すると、フェブキソスタットによるATP回復の促進作用が消失した。 この発見は、血流不足にともなう腎機能の低下が、細胞代謝の制御で改善する可能性を示したもの。有効な治療法に乏しく、最終的には、透析療法を必要とする重篤な状態に至る腎不全における、新たな治療戦略の開発につながる成果だ。 今回の研究では、血流不足にともなうATP低下の遷延が腎障害を引き起こすことを明らかになった。このことは、(1)代謝変容が腎不全進展のメカニズムであり、(2)細胞代謝を制御することが、腎不全の新たな治療戦略となる可能性を示唆している。 腎不全の進行を抑える新しい治療法の開発は、内科学での喫緊の課題となっている。 「今後は、フェブキソスタットによるアデニル酸再合成による腎保護効果が、ヒトにおいても有効であるかどうかを検証したい」と、研究グループは述べている。 慶應義塾大学医学部 内科学教室 腎臓・内分泌・代謝内科Xanthine oxidase inhibitor ameliorates postischemic renal injury in mice by promoting resynthesis of adenine nucleotides(I Insight 2019年11月14日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]