糖尿病治療薬「メトホルミン」による軟便をビフィズス菌が改善することを発見 メトホルミンにより腸内フローラが変化

2020.08.05

2型糖尿病の治療薬として用いられているメトホルミン塩酸塩の投与によって起こる軟便に、腸内フローラの変化が関係しており、ビフィズス菌の投与により軟便を改善できることを確認したと、ビオフェルミン製薬が発表した。

メトホルミン投与により腸内フローラが変化

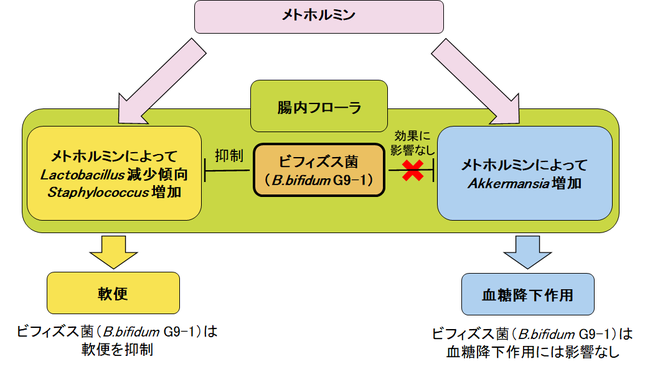

ビオフェルミン製薬は、メトホルミンの投与によって起こる軟便に腸内フローラの変化が関係している可能性があることを、動物モデルで確認したと発表した。 さらに、ビフィズス菌Bifidobacterium bifidum G9-1(B.bifidum G9-1)を投与し、腸内フローラの変化を抑制することで、メトホルミンにより誘発される軟便を改善することも発見した。ビフィズス菌(B.bifidum G9-1)はメトホルミンの血糖降下作用には影響を与えないことも確認した。 B.bifidum G9-1(ビービフィダムG9-1)は、同社が保有するビフィズス菌株で、花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギーを引き起こす原因物質を抑えたり、過剰なコレステロールや中性脂肪を下げる、血糖上昇を抑える作用が報告されている。メトホルミンによる軟便に対するビフィズス菌の影響

糖尿病患者は、血糖値を良好に維持するために長期にわたり継続的に治療薬を服用する必要があるが、2型糖尿病の治療薬として使用されているメトホルミンは、下痢や腹部膨満などの副作用を引き起こすことがあり、その副作用の発症メカニズムには不明の点が多い。 中でも下痢は、患者のQOLを低下させるだけでなく、メトホルミンから他の薬剤へ変更が必要となることがあり、患者の治療に不利益を生じさせるおそれがある。そのため、メトホルミンによって起こる下痢への対策は課題になっている。 メトホルミン投与による下痢のメカニズムには不明の点があるが、メトホルミンについての最近の研究により、メトホルミンの血糖降下作用に腸内フローラの変化が関与している可能性があることが分かってきた。 一方、腸内フローラの変化によって下痢が発生することがあり、その治療薬としてプロバイオティクスの1つであるB.bifidum G9-1がある。研究グループは、メトホルミン投与による腸内フローラの変化が下痢にも関与しているという仮説をたて、B.bifidum G9-1の投与が、メトホルミンによる下痢にどのような影響を及ぼすかを検討した。ビフィズス菌が腸内フローラへの変化を抑制し軟便を改善

出典:ビオフェルミン製薬、2020年

ラットにメトホルミンを投与したところ、軟便の発症とともに、乳酸菌Lactobacillus(ラクトバチルス)の減少傾向、およびブドウ球菌Staphylococcus(スタフィロコッカス)の有意な増加が確認され、腸内フローラの変化が観察された。

Lactobacillusは乳酸菌の1つで、乳酸を産生することで周囲を弱酸性に保ち、病原菌に対し抑止力を示す。また、Staphylococcusは、ヒトの皮膚や粘膜にもある菌で、抗生物質関連下痢症でこの菌の増加が確認されている。

一方で、メトホルミンに加えてB.bifidum G9-1を投与した群は、メトホルミンのみを投与した群と比較し、軟便を引き起こす腸内フローラへの変化が抑制され、さらに軟便が改善された。

また、2型糖尿病動物モデル(マウス)で、メトホルミンの血糖降下作用に、B.bifidum G9-1は影響を及ぼさないことも確認した。

さらに、メトホルミンの血糖降下作用へ関与するとされる腸内細菌Akkermansia(アッカーマンシア)は、メトホルミン投与により有意に増加したが、B.bifidum G9-1投与による影響を受けないことも分かった。Akkermansiaはヒトの腸内にある菌で、肥満や糖尿病で減少することから、疾患との関わりが報告されている。

以上から、「B.bifidum G9-1は、メトホルミンの血糖降下作用に影響を与えることなく、メトホルミンが誘発する軟便を抑制できる可能性がある」と結論した。同社は今後の研究課題として、ヒトでもB.bifidum G9-1の投与によりメトホルミン服用患者のQOL改善を示すかを検討している。

ビオフェルミン製薬Bifidobacterium bifidum G9-1 ameliorates soft feces induced by metformin without affecting its antihyperglycemic action(Bioscience of Microbiota, Food and Health 2020年7月28日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]