咀嚼が食後血糖値を下げる効果は朝と夜で異なる 朝に咀嚼回数を増やすと最も効果的 インスリン初期分泌を促進

2019.11.29

北海道大学は、食後の血糖値調節に対する咀嚼の効果は朝と夜で異なることを発見したと発表した。朝食時の咀嚼運動の強化はインスリンの初期分泌を促進するという。肥満や2型糖尿病といった食習慣を原因とする疾患における栄養食事指導に応用できる成果だ。

咀嚼運動の強化による血糖値の調節作用は1日の中で異なる

北海道大学は、食後の血糖値は朝に40回咀嚼を行った条件で最も低くなり、食後30分のインスリン分泌量の上昇に関与することを発見したと発表した。 研究は、同大学大学院教育学研究院の山仲勇二郎准教授と札幌国際大学スポーツ指導学科の大塚吉則教授らの研究グループによるもの。研究成果は「The Tohoku Journal of Experimental Medicine」に掲載された。 よく噛むことで、満腹感が早期に得られ食事量が抑えられることや、食欲に関わるホルモン分泌に影響すること、食後のエネルギー消費量を増加させることが知られている。今回の研究では咀嚼運動の強化による血糖値の調節作用が1日の中で異なることをはじめて明らかにした。 咀嚼には、摂食調節に関わるさまざまな健康効果があり、咀嚼運動の強化により、摂食量、食欲のコントロール、食後のエネルギー代謝量の増加、糖代謝能に影響することが報告されている。また、インスリンによる血糖値の調節作用には1日の中で異なり、朝に比べ夜間にはインスリンによる血糖値の低下作用が低下することが報告されている。しかし、咀嚼運動による糖代謝能の改善に時刻による違いがあるかについては不明だった。 そこで研究グループは、咀嚼運動が食後の血糖値およびインスリン濃度に与える影響を、朝と夜で比較する実験を行い、咀嚼運動が糖代謝能に与える影響に概日リズムが存在するか否かを検証した。咀嚼回数の影響は時刻により異なるかを調査

研究グループは、健康な成人男性9名を対象に実験を実施。被験者には、実験参加に先立ち規則正しい生活(23~0時就寝、7~8時起床)を1~2週間おくるように指示し、その後、(1)75gグルコース溶液を用いた経口糖負荷試験、(2)試験食(白米200g)を1口当たり10回咀嚼する試験、(3)試験食(白米200g)を1口当たり40回咀嚼する試験をそれぞれ実施した。 各試験は、1週間の間隔をおいて実施し、咀嚼回数の違いを調べる実験(2)と(3)は、ランダムに実験順序を決定した。経口糖負荷試験、試験食の摂取実験は、1日2回(朝8時と夜20時)行った。 実験前日、被験者には夜21時までに実験者側が用意した夕食をとり、夕食摂取後は水以外の摂取を控えるよう指示。実験当日は、朝8時に同大学大学院教育学研究院内の実験室に来室してもらい、上腕静脈に採血のための留置カテーテルを挿入し、糖負荷前の採血を実施。75gグルコース溶液あるいは試験食を摂取し、摂取後30分間隔で120分まで採血を行った。 朝の試験終了時に、実験者側で用意した軽食を摂取後、夜の試験開始まで水以外の摂取は控え、安静に過ごしてもらった。被験者に、夜20時にふたたび実験室に来室してもらい、朝の試験と同様の手順で実験を行った。 血糖値、血漿インスリン濃度、血漿アミラーゼ活性、血漿GLP1濃度を測定し、咀嚼回数の違いが時刻により異なるかを比較した。また、血糖値とインスリン値の上昇曲線下面積(incremental area under the curve:iAUC)、試験食摂取後30分の血中インスリン増加量を血糖値の増加量で除した値を食後のインスリン追加分泌の初期分泌能の指標であるInsulinogenic Indexを実験条件間で比較した。朝の咀嚼運動の強化によりインスリンの初期分泌能が上昇

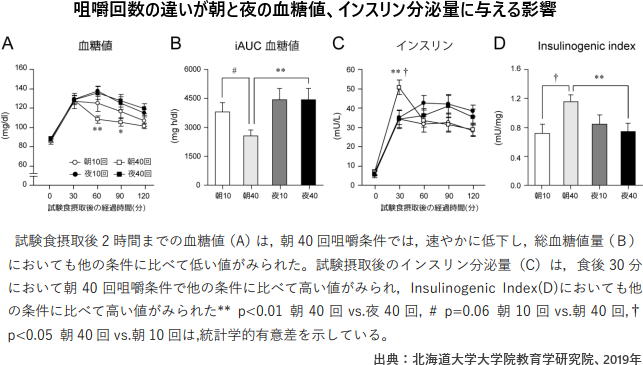

その結果、75g経口糖負荷試験を行った際の血糖値は、これまでに報告されているように、朝8時と夜20時では異なり、血糖値は75gグルコース溶液を摂取した60分後以降、夜の試験では朝の試験に比較して高い値となり、血漿インスリン濃度は朝の30分後の値が夜の試験時に比べて有意に増加していた。 白米を1口あたり10回咀嚼する条件と40回咀嚼する条件で試験食を朝と夜に摂取させた4条件(朝10回、朝40回、夜10回、夜40回)間で血糖値と血漿インスリン濃度を比較したところ、朝に40回咀嚼した条件では他の3条件に比べ食後60分、90分および食後の総血糖値が有意に低い値となり、食後30分の血漿インスリン濃度が他の条件に比べて増加していた。Insulinogenic Indexでも、朝40回咀嚼した条件では他の3条件に比べて有意に高い値を示していた。

「よく噛んで食事をする」時間帯を変えるという食事法

研究グループはこれらの結果より、高炭水化物摂取後の糖代謝能は朝方の咀嚼運動の強化によって、インスリンの初期分泌能が上昇することで食後の血糖値を速やかに低下させると結論付けた。 従来の肥満や2型糖尿病の栄養食事指導は、特定の栄養素を1日の中で栄養を摂取する量を調節することに重点がおかれているが、今回の研究は、1日の中で「よく噛んで食事をする」時間帯を変えるという新しい視点をもたらすものだ。 肥満者や糖尿病予備軍、2型糖尿病患者では、インスリンの初期分泌が低下し、遅延することが知られている。朝食時の咀嚼運動の強化は、食後の糖代謝能を改善させる可能性がある。 「よく噛んで食事をする」という日本の一般家庭でも古くから実践されてきた食習慣に新たな科学的知見を提供するものであり、肥満や2型糖尿病などの予防・改善を目的とした栄養食事指導への応用が期待される。 北海道大学大学院教育学研究院Morning Mastication Enhances Postprandial Glucose Metabolism in Healthy Young Subjects(Tohoku Journal of Experimental Medicine 2019年11月23日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]