肥満になると甘いものの嗜好が高まる 空腹時に味覚を調節する神経ネットワークを発見 生理研

2019.10.18

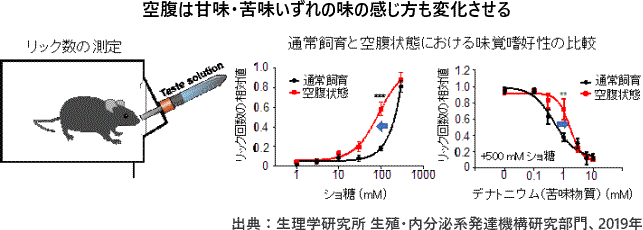

生理学研究所は、空腹にともない味覚を調節する神経ネットワークを発見したと発表した。味覚は食物の価値判断に大きな影響を与えるが、味の感じ方や好みは一定ではなく、空腹のときは甘味への嗜好性が高まる。この違いがなぜ生じるのかを、神経ネットワークから明らかにした。

空腹にともない味覚を調節する神経ネットワークを発見

研究は、同研究所の中島健一朗准教授、傅欧研究員が、同研究所の吉村由美子教授の研究グループ、東京大学大学院農学生命科学研究科の三坂巧准教授の研究グループ、同研究科東原和成教授の研究グループと共同で行ったもの。研究成果は「Nature Communications」に掲載された。 味覚は、栄養豊富な食物を積極的に摂取し、有害な成分を忌避するなど、食物の価値決定に関与する。しかし、この判断基準は常に一定ではなく、空腹のときには味の感じ方や好みがふだんとは異なる。 近年、多くの研究により、脳基底部の視床下部弓状核に存在するアグーチ関連ペプチド産生神経(AgRPニューロン)が空腹時に活性化することで、食欲が生み出されることが明らかになってきた。また、このニューロンはさまざまな脳部位とネットワークを形成しており、これらの部位の活動を抑制することが知られている。 そこで研究グループは、マウスをモデルに、AgRPニューロンが空腹時の味覚の変化に寄与するかを検証した。まず、空腹にしたマウスの味覚をリック評価試験により測定。その結果、通常飼育時と比べ、比較的低濃度の甘味溶液でもリック(舐める)回数が増大した。その一方で、苦味溶液については、通常はリック回数が大きく低下する濃度でもリック回数が高い状態が維持された。 これらのことから、甘味など好ましい味はより嗜好するのに対し、苦味や酸味など不快な味に鈍くなることがわかった。そこで、オプトジェネティクスにより、AgRPニューロンを活性化させ、マウスの脳内を人工的に空腹状態にして評価したところ、マウスを絶食させた時と同様の味覚の変化が生じた。 また、この変化は、外側視床下部に接続する(投射する)AgRPニューロンを活性化した場合にのみ生じ、他の脳部位に投射するAgRPニューロンでは誘導されなかった。

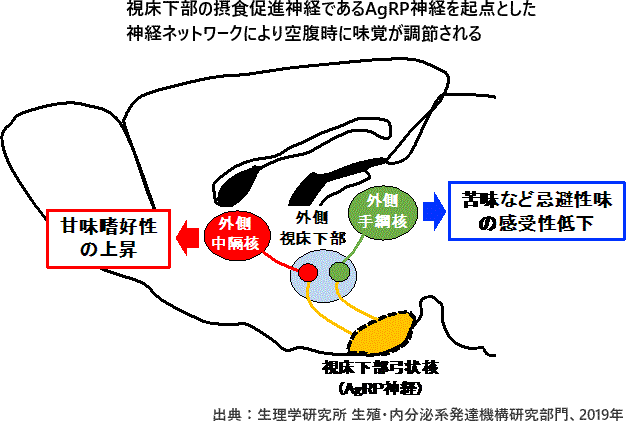

甘味と苦味は別々の経路で伝えられる

次に、DREADD法を用いて、両グループの活動を人工的に抑制して味覚を評価したところ、興奮性ニューロンの活動が低下すると空腹時と同じように甘味や苦味の嗜好性に変化が起こり、抑制性ニューロンにはこのような効果はなかった。 最後に、外側視床下部の興奮性ニューロンもAgRPニューロンと同様、さまざまな脳部位に投射していることに注目し、各投射経路の活動をDREADDによりひとつずつ人為的に抑制することで味覚調節部位をさらに調べた。 その結果、不安中枢の1つである外側中隔核へ投射するニューロンを抑制すると、空腹時と同様に甘味への嗜好性が高まったが、苦味に関してはリック行動に変化がなかった。一方、嫌悪情報の応答部位である外側手綱核に投射するニューロンを抑制すると、苦味に対して感度が低下したが、甘味に関してはリック行動に大きな変化がなかった。 これらのことから、甘味と苦味は別々の経路で、それぞれの情報が伝えられていることが明らかになった。実際に、外側中隔核の活動は甘味摂取により抑制されるが、空腹時に甘味を摂取すると、その抑制がさらに強まる。一方、外側手綱核は苦味摂取により活性化するが、空腹時に苦味を摂取した場合には、活性化の程度が抑えられることも判明した。

肥満になると味の好みが変化するメカニズムを解明

今回の研究成果より、空腹にともない生じる味覚の変化は視床下部AgRPニューロンを起点とした神経ネットワークにより調節されることが明らかとなった。また、外側視床下部の興奮性神経が中継点として働き、好きな味と嫌いな味とで別経路を介して制御されることがわかった。 このことは、空腹によって味の感じ方が変化することを示しており、この変化は、視床下部を起点として、好きな味と嫌いな味とで別々の神経ネットワークを介してコントロールされることを示している。 視床下部AgRPニューロンを起点とした味覚調節システムの元来の役割は、飢餓が身近な野生環境において、糖など栄養価の高い食物をふだん以上に好むように嗜好を変化させ、多少悪くなった食物でも妥協して食べるようにしていると思われる。このような味覚の調節は、少しでも効率的にエネルギーを摂取して生き延びるために存在していると推定されるという。 肥満になると、甘いものの嗜好が高まる一方、苦味など他の味に対する好みは変わらないことが知られているが、今回発見した視床下部を起点とした神経ネットワークに肥満が及ぼす影響を調べることで、その原因が明らかになる可能性がある。 また、このネットワークが不安・嫌悪など感情に関わる脳部位の活動を制御することを考慮すると、摂食時の生理状態(空腹・満腹など)により味の感じ方(美味しさ・不味さ)が変化するという現象の神経基盤だと考えられる。 「肥満になると、甘いものの嗜好が高まる一方、苦味など他の味に対する好みは変わらないことが知られている。しかし、その原因はよくわかっていない。今回発見した視床下部を起点とした神経ネットワークに肥満が及ぼす影響を調べることで、その原因が明らかになる可能性がある」と、研究グループは述べている。 自然科学研究機構 生理学研究所 生殖・内分泌系発達機構研究部門Hypothalamic neuronal circuits regulating hunger-induced taste modification(Nature Communications 2019年10月8日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]