筋肉の質の低下を決める3つの要因が判明 高齢者の筋肉を維持するために 名古屋大

2019.09.12

名古屋大学などの研究グループは、地域在住の高齢者における筋の質的指標が全身の筋肉量、運動機能および日常生活の活動量と強く関係することを明らかにした。

骨格筋の質の低下を判別する要因は、「全身の骨格筋量指数」「6分間の歩行距離」「中程度の身体活動量」――だという。

3つの要因を改善することで、質の高い筋を維持することが可能になる。

骨格筋の質の低下を判別する要因は、「全身の骨格筋量指数」「6分間の歩行距離」「中程度の身体活動量」――だという。

3つの要因を改善することで、質の高い筋を維持することが可能になる。

筋の質と糖尿病・肥満との関連を解明

名古屋大学などの研究グループは、地域在住高齢者を対象に、筋の質の測定とともに身体測定、運動機能の測定、日常での身体活動量の測定を実施し、何が筋の質の低下の要因となっているかを探った。 骨格筋の量は年齢を重ねると減少し、サルコペニアのリスクが高まる。これに加えて、骨格筋の中の脂肪やコラーゲンなどの結合組織が増加することで、骨格筋の質が低下することが明らかにされている。 骨格筋の内部に脂肪や結合組織が増えることで筋の質が低下する。さらに、筋の質の低下は、インスリンの抵抗性を引き起こし糖尿病のリスクを高め、歩行や日常生活動作を困難にする。 しかし、筋量に関する研究に比べて、筋の質に関する研究は十分に行われていない。高齢者では、加齢によって筋の質が低下すると考えられるが、関連するその他の要因は特定されておらず、筋の質と糖尿病・肥満などとの関連は十分に明らかにされていない。 そこで研究グループは、地域在住高齢者を対象に、筋の質の測定とともに身体測定、運動機能の測定、日常での身体活動量の測定を実施し、筋の質に影響する要因について検証した。 研究は、名古屋大学総合保健体育科学センターの秋間広教授、同大医学系研究科の葛谷雅文教授、中京大学の吉子彰人助教らの研究グループが、同大未来社会創造機構モビリティ部門人間・加齢特性グループ、星城大学と共同で行ったもの。大腿部の骨格筋や運動機能などを測定

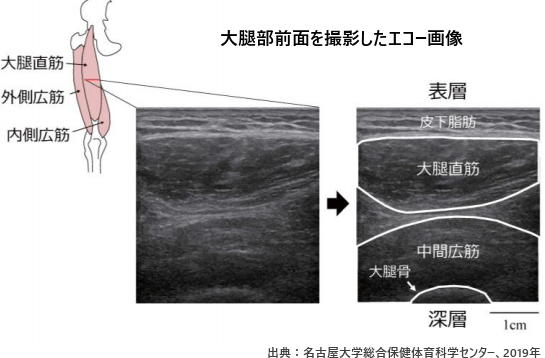

研究グループは、地域在住高齢者204人を対象に実験を実施。超音波断層装置を使って撮影された大腿部の前面と外側面の横断画像をコンピュータにより画像分析し、筋の質的指標である筋エコー強度を定量化した。 対象者を筋の質の低い群、中程度の群、高い群の3つに分け、運動機能として、握力(筋力の指標)、イス座り立ち(下肢筋力指標)、タイムアップアンドゴー(移動機能)、床立ち上がり(日常生活に関連する機能)、5m通常・最大速度歩行(歩行能力)、6分間歩行距離(持久力測定)の測定を行った。 さらに、14日間の身体活動量を3軸の加速度センサーが内蔵された身体活動量計を用いて測定し、1日あたりの平均の歩数、安静時間、低強度活動時間、中強度活動時間、高強度活動時間、総消費カロリー、活動による消費カロリーを算出した。

筋の質を判別するための3つの要因

その結果、骨格筋の質の低い群は、中程度の群や高い群よりも、(1)骨格筋量が少ない、(2)持久的な運動機能が低い、(3)1日あたりの歩数が少ない、(4)中程度(3.0~6.0 メッツ程度)の身体活動量が低い――とったことが明らかになった。 さらに解析を進め、筋の質の低い群・中程度の群・高い群に判別する要因を調べたところ、▼全身の骨格筋量指数、▼6分間の歩行距離、▼中強度活動時間――の3つが筋の質を判別する要因として浮かび上がった。 これは、地域在住の高齢者の場合、加齢以外にも、いくつかの要因によって筋の質の低下が引き起こされる可能性があることを示している。全身の筋量を増やし歩行機能を高める対策が必要

今回の研究で、筋の質が低い人は、そうでない人と比較して、全身の筋量が少なく、歩行に関する機能が低いという特徴があることが明らかになった。 筋の質が高い群、中程度の群、低い群の3群では、年齢、性別の割合、体格指数(BMI)に明らかな差はみられなかった。このことは、これまで筋の質に影響を与えるとされてきた年齢や体格の違いに加え、それ以外の要因に着目する必要があることを示している。 「全身の筋量を増やし、持久的な歩行機能を高め、日常的に活発に活動することで、質の高い筋を維持することができる。高齢者であっても、筋量の増加や持久機能の向上に対して、身体トレーニングの実施効果が認められている。トレーニングや日常生活での活動量の増加によって、高齢者の筋の質が向上し、健康の維持・増進をはかれる」と、研究グループは述べている。 名古屋大学総合保健体育科学センターHigher and lower muscle echo intensity in elderly individuals is distinguished by muscle size, physical performance and daily physical activity(Ultrasound in Medicine and Biology 2019年9月)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]