慢性痛が気分を落ち込ませるメカニズムを解明 慢性痛・うつ病の治療薬開発に期待

2019.09.18

北海道大学大学院薬学研究院の南雅文教授らの研究グループは、慢性痛が抑うつ状態を引き起こす脳内メカニズムを解明した。慢性痛による抑うつ状態とうつ病との間には共通の脳内メカニズムがあるという。研究成果は、「Journal of Neuroscience」に掲載された。

慢性痛による抑うつ状態とうつ病との間には共通の脳内メカニズムがある

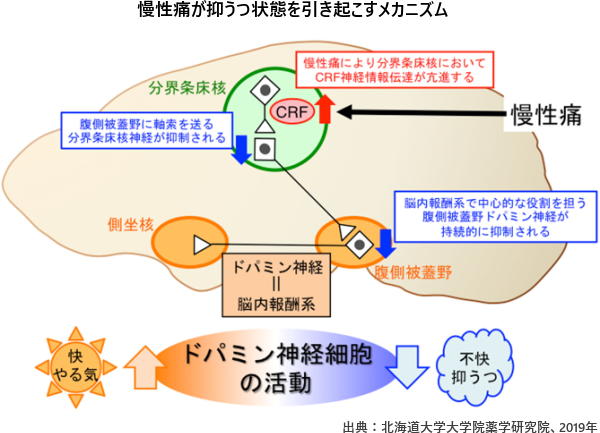

痛みは体の危険を教えてくれる警告信号として重要な役割を果たす一方で、慢性痛では警告信号の役割を果たした後でも痛みが続き、生活の質(QOL)を大きく損なうだけでなく、うつ病や不安障害などの精神疾患の引き金ともなる。 さらに、慢性痛とうつ病の併発率が高いことが報告されており、慢性痛による抑うつ状態とうつ病との間には共通の脳内メカニズムがあることが考えられる。 しかし、慢性痛が抑うつ状態を引き起こし、気分を落ち込ませ、やる気を減退させる脳内神経機構は明らかにされていない。 そこで研究グループは、分界条床核と呼ばれる脳部位に着目。「慢性痛によって分界条床核から腹側被蓋野への神経経路の働きが変化することで、脳内報酬系が持続的に抑制され、抑うつ状態が引き起こされる」と仮説をたてた。 分界条床核は扁桃体とともに、不安・恐怖・抑うつなどのネガティブな情動の生起に関与することが知られている。 腹側被蓋野に細胞体を有し、軸索を側坐核に送るドパミン神経は脳内報酬系で重要な役割を担っており、このドパミン神経の活動低下がうつ病と関連すると考えられる。これまでに、慢性痛でもこのドパミン神経の活動が低下することが報告されている。 さらに、分界条床核から腹側被蓋野への神経経路が、脳内報酬系の働きを制御することが報告されている。 そこで研究グループは、分界条床核から腹側被蓋野への神経経路が慢性痛によってどのような影響を受けるかを調べた。

神経ペプチドを標的とした創薬につながる可能性

研究グループはまず、神経障害性疼痛モデルラットを作製し、4週間にわたる慢性痛を誘導した後、単一の神経細胞の活動状態を計測できる電気生理学的手法を用いて、腹側被蓋野に軸索を送る分界条床核の神経細胞の活動状態を解析した。その結果、腹側被蓋野に軸索を送る分界条床核の神経細胞は、慢性痛時に持続的に抑制されることが判明した。 次に、こうした慢性痛による神経回路の変化にコルチコトロピン放出因子(CRF)が関与するかを調べた。 CRFは41個のアミノ酸からなるペプチドで、さまざまなストレスにより脳内で分泌される。脳内の下垂体で分泌されるCRFはステロイドホルモンなどの遊離を促進し、全身性のストレス応答を引き起こし、また扁桃体などで分泌されるCRFは不安や恐怖などのネガティブな情動の生起に関与する。 慢性痛モデルラットにおけるCRF遺伝子の発現量を調べたところ、分界条床核と、分界条床核との機能的な連関が知られている扁桃体中心核の2つの脳領域でCRF遺伝子発現が増えていた。 さらに、慢性痛による分界条床核の神経細胞の活動抑制にCRFが関与するかについて、電気生理学的手法を用いて調べた。すると、慢性痛モデルラットの分界条床核にCRFの効果を遮断する薬物を処置すると、分界条床核の神経細胞の活動抑制は解除された。 これらから、慢性痛時に分界条床核内のCRFによる神経情報伝達が過剰となり、腹側被蓋野に軸索を送る分界条床核神経細胞が持続的に抑制されることが示唆された。 続いて、慢性痛時の分界条床核における過剰なCRF神経情報伝達の遮断が脳内報酬系に与える影響を調べたところ、脳内報酬系において重要な役割を担っているドパミン神経の活動が上昇することが明らかになった。 これらの結果と、慢性痛時にドパミン神経活動が低下しているというこれまでの報告を併せて考えると、慢性痛によって分界条床核でCRFによる神経情報伝達が過剰となり、腹側被蓋野に軸索を送る分界条床核神経細胞が抑制されると、脳内報酬系で中心的な役割を担うドパミン神経が持続的に抑制されるメカニズムが考えられるという。 痛みが持続することで分界条床核内の神経情報伝達に変化が生じ、その結果、脳内報酬系が持続的に抑制されると考えられる。脳内報酬系は、「快情動」や「やる気」を司る神経系であり、うつ病では本神経系の機能低下のため「楽しいはずのことが楽しくなくなる(快情動の喪失)」、「やる気がなくなる」といった状態が引き起こされるとしている。 慢性痛による抑うつ状態の脳内メカニズムを明らかにした今回の研究成果は、慢性痛による抑うつや不安を改善するだけでなく、うつ病の治療にも役立つ新しい治療薬の開発につながる可能性がある。さらに、慢性痛モデル動物において分界条床核にCRFの効果を遮断する薬物を処置すると、脳内報酬系の抑制が解除されたことから、CRFなどの神経ペプチドを標的とした創薬につながる可能性がある。 北海道大学大学院薬学研究院Tonic suppression of the mesolimbic dopaminergic system by enhanced corticotropin-releasing factor signaling within the bed nucleus of the stria terminalis in chronic pain model rats(Journal of Neuroscience 2019年8月26日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]