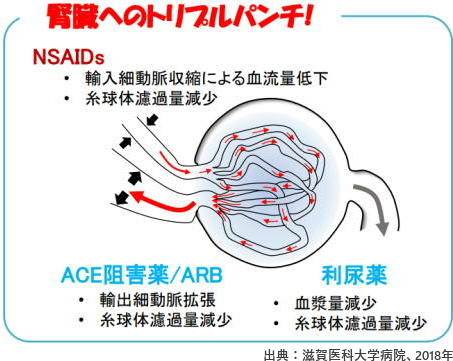

「急性腎障害」(AKI)を防止するキャンペーンを開始 NSAIDsなど3剤併用によってリスクが上昇 滋賀医科大学病院

「非ステロイド性抗炎症薬」(NSAIDs)、「利尿薬」、「ACE阻害薬」または「アンジオテンシンII受容体拮抗薬」(ARB)の3剤併用によってAKIの発症リスクが高まると注意を呼び掛けている。

3剤併用を目にした時には必要に応じて疑義照会を

急性腎障害(AKI)は、腎機能が数時間から数日の間に急激に低下する状態。尿から老廃物を排泄できなくなり、さらに体内の水分量や塩分量など(体液)を調節することができなくなる。

症状としては、尿量減少、尿の異常(血尿、褐色尿など)、浮腫(顔や下肢など)、倦怠感、疲労感、食欲不振などが認められる。

ACE阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)は、輸出細動脈を拡張させて糸球体からの血液濾過量を増加させ、利尿薬は血漿量を減少させる。これら2剤に加え、輸入細動脈を収縮させて糸球体への血液流入量を低下させる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が処方されると、糸球体の虚血を惹起し、急性腎障害(AKI)の発症リスクが高まる。

キャンペーンでは薬局薬剤師に対して、3剤併用を目にした時には必要に応じて疑義照会するよう呼びかけている。複数医療機関の処方を一元的に管理するかかりつけ薬局であれば、3剤併用をチェックできるとしている。

滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県病院薬剤師会、滋賀県薬剤師会などの後援を得て、啓発ポスターとパンフレットを作成した。ポスターには「STOP!AKI」と記載。薬局の調剤室内などに貼ってもらって注意喚起している。

高年齢、慢性腎不全(CKD)、心不全、高血圧の患者ではリスクが上昇

「薬剤性腎障害」を避けるために医師は、▼薬剤の排泄経路(腎排泄型か、肝代謝・胆汁排泄型か)、▼腎機能の確認、▼高齢者(潜在的な腎機能が低下している可能性がある)、▼脱水――などに注意する必要がある。

AKIの典型例は、血圧が高く、心疾患があるためにACE阻害薬あるいはARB、利尿薬を服用している患者が、別の医療機関で膝や腰などの痛みを訴え、NSAIDsが処方されるケースなど。

多くの場合はAKI発症に至らないが、年齢が高く、慢性腎不全(CKD)、心不全、高血圧の患者ではリスクが高まるので注意が必要だ。とくに併用後30日以内の発生率は1.82倍に上昇するというデータがある。

日本腎臓学会「薬剤性腎障害診療ガイドライン 2016」では「CKDを含めたあらゆる疾患ならびにその合併症などの治療に使用される多くの薬剤は、腎排泄性であり、腎機能に応じた投与量や投与間隔の調節、ときには血中濃度の上昇のため中止の判断が必要」と注意を促している。

AKIを発症しても回復することが多いものの、腎機能は悪化しやすくなり、末期腎不全に進展した例もある。CKD患者、中でも重篤な腎障害のある患者でのNSAIDsの使用は添付文書では禁忌とされ、また軽症のCKD患者での過量投与や漫然とした継続投与を避ける意味を含め、慎重な処方計画を考慮するべきだとしている。

米国腎臓学会のキャンペーン「チュージング・ワイズリー」でも、「すべてのCKD、心不全、高血圧患者へのNSAIDsは避けるべき」と提言している。

「CKDシール」で腎障害を引き起こす薬剤をチェック

「薬によって腎障害が引き起こされた症例を実際に経験している。腎機能がもともと低下している患者や、糖尿病患者、高齢者など、急性腎不全の発症の危険の高い患者には注意が必要。副作用や相互作用、薬物動態の知識をもつ薬剤師なら一元管理ができる。かかりつけ薬局で複数医療機関の処方の組み合わせをチェックし、必要に応じて疑義照会してほしい」と、同院糖尿病内分泌・腎臓内科准教授の荒木信一氏は指摘している。

滋賀県と滋賀医科大は、腎臓病の領域で医師と薬剤師が連携してきた土壌がある。かかりつけ医と専門医との連携を推進するために、専門医への紹介基準の啓発や、かかりつけ医と専門医の連携体制の構築を推進。医療連携ツールの運用や、「CKDシール」の発行など、多職種連携を進めてきた。

「CKDシール」は、腎機能が低下した患者のお薬手帳の表紙にシールを貼付することで、腎機能に応じた投与量や薬剤選択を薬局薬剤師がチェックするよう促すもの。腎障害を引き起こす薬剤は、添付文書中の"禁忌"の確認はもとより、腎機能に応じた投与量・間隔の調節が必要とされる。CKDシールによって、腎機能が低下した患者を認識でき、腎機能を考慮しながら処方内容のチェックや疑義照会ができるという。

滋賀医科大学 医学部附属病院 薬剤部

地域連携(滋賀医科大学 医学部附属病院 薬剤部)