糖尿病治療薬のメトホルミンに「便の中にブドウ糖を排泄させる」作用が ブドウ糖の集まり方を「腸の壁」と「便の中」に分けて調査

2020.06.10

神戸大学は、糖尿病治療薬のメトホルミンに「便の中にブドウ糖を排泄させる」という作用があることを、ヒトを対象とした研究で明らかにした。

メトホルミンにブドウ糖を大腸から便の中に排泄される作用

メトホルミンは、発売開始後60年以上が経過し、世界でもっとも広く使われている糖尿病治療薬だが、その作用メカニズムはすべては明らかになっていない。 神戸大学の研究グループは今回の研究で、「PET-MRI」という新しい放射線診断装置を用いた生体イメージングにより、メトホルミンを飲んだ患者で血液中のブドウ糖が大腸から便の中に排泄されることを明らかにした。これは今まで全く想定されていなかった発見だ。 研究は、神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川渉教授、放射線診断学分野の野上宗伸特命准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国糖尿病学会学会誌「Diabetes Care」に掲載された。PET-MRIをはじめて活用

「FDG-PET(フルオロデオシグルコース-ポジトロン断層撮影)」は、ブドウ糖によく似た物質であるFDGを患者の血管の中に投与し、その後FDGが体の中のどこに集まるかを調べる検査。 FDGはヒトの体の中でブドウ糖と同じような動きをするので、体の中でブドウ糖がどのように動いているか、どのような臓器がブドウ糖を使うかなどを調べることができる。がんは正常の組織に比べて多くのブドウ糖を使うので、FDG-PETは他の検査では見つけにくいがんの発見にも用いられている。 FDG-PETは、通常PET装置とCT(コンピューター断層撮影)装置が一体化した装置を用いてFDG-PETとCTの画像を得て、FDGが体の中のどこに集まっているかを調べる。最近、PET装置とMRI(核磁気共鳴画像法)装置が一体化した「PET-MRI」が開発された。MRIはCTでは解らない構造なども調べることができる。PET-MRIは全国でまだ9台しか設置されてない。

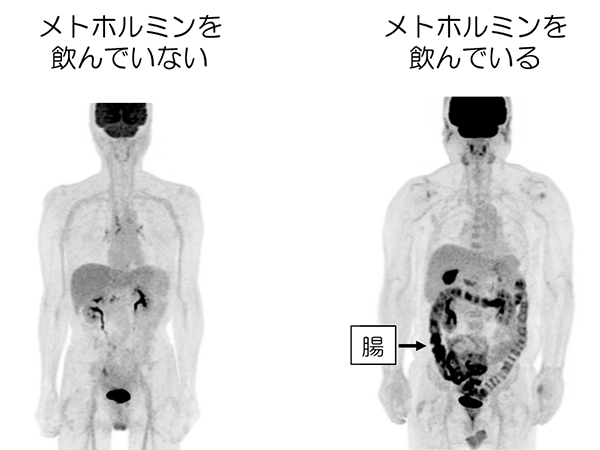

FDG(ブドウ糖)が集まったところは黒く見える。右のメトホルミン服用者では腸が黒く写り、FDG(ブドウ糖)が腸に集まっていることが分かる。

出典:神戸大学、2020年

ブドウ糖の集まり方を「腸の壁」と「便の中」に分けて調査

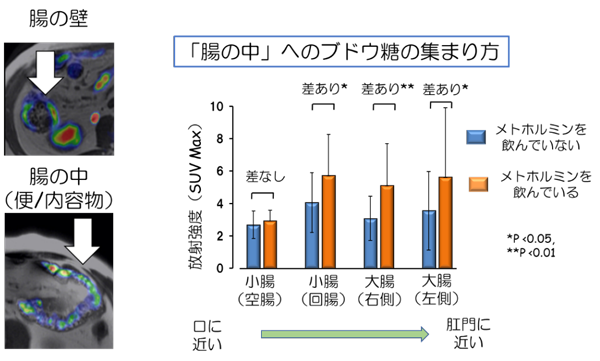

小川教授らはPET-MRIを使い、メトホルミンを飲んでいる糖尿病患者と飲んでいない糖尿病患者の体の中でブドウ糖の動きを調べた。その結果、メトホルミンを飲んでいる患者は、ブドウ糖(FDG)が腸に集まることが分かった。 さらに、腸の中でどこに集まっているかを知るために、「腸の壁」と「腸の中(便やそのほかの内容物)」に分けて調べたところ、小腸の肛門に近い回腸から先では、メトホルミンを飲んでいる患者の体内では、「腸の中」にブドウ糖が多く集まることが分かった。一方、「腸の壁」へのブドウ糖の集まり方には、両者で差はなかった。 このことは、メトホルミンを飲むと血液の中のブドウ糖が、腸から便の中へ出ていくことを示している。メトホルミンがブドウ糖を便の中へ出させることはもとより、ヒトの体の中でブドウ糖が腸から便の中に出てゆくという現象自体が今まで知られていなかった発見だ。 以前のPET-CTを用いた検討で、メトホルミンを飲むと腸にブドウ糖が集まることは報告されていたが、十分な根拠のないまま、ブドウ糖は「腸の壁」に集まると信じられていた。今回、PET-MRIを使うことで、ブドウ糖の集まり方を「腸の壁」と「便の中」に分けて調べることができ、「便の中」に集まることが判明した。

左:腸の壁(上)と腸の中(下)へFDGが集まっている様子(集まり方の程度によって色調が変わるカラー画像処理)。

右:腸の中へのブドウ糖の集まり方。小腸の肛門に近い部分(回腸)より肛門側の腸ではメトホルミンを飲んでいるとブドウ糖が多く集まるようになる。

右:腸の中へのブドウ糖の集まり方。小腸の肛門に近い部分(回腸)より肛門側の腸ではメトホルミンを飲んでいるとブドウ糖が多く集まるようになる。

出典:神戸大学、2020年

メトホルミンによる腸内細菌叢の変化にも影響?

SGLT2阻害剤は、尿の中にブドウ糖を出す作用をもつ糖病治療薬だが、今回見つかった「便の中へブドウ糖を出す」という作用も、メトホルミンが血糖降下効果と関係している可能性がある。 SGLT2阻害剤を飲むと、1日に数10gのブドウ糖が尿の中に出ていく。今回の検討では、メトホルミンにより便の中に何gのブドウ糖が出ていくかという量的な評価はできなかったが、今後は新しい撮像法を開発し、量的な評価ができるようになる可能性がある。 メトホルミンによる腸内細菌叢の変化も、血糖降下作用と関係していると考えられるが、メトホルミンがどのような機序で腸内細菌叢を変化させるかは分かっていない。ブドウ糖など栄養素の変化は細菌の増殖に影響を及ぼすため、便にブドウ糖を出すことと腸内細菌叢を変化させている可能性がある。 「この作用によってさまざまなメトホルミンの効果を説明できる可能性があり、また新しい糖尿病治療薬の開発につながることが期待されます」と、小川教授らは述べている。 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門Enhanced Release of Glucose into the Intraluminal Space of the Intestine Associated with Metformin Treatment as Revealed by [18F]Fluorodeoxyglucose PET-MRI(Diabetes Care 2020年6月3日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]